主持人语

特邀主持:韩松刚,江苏省作协创研室副主任、青年批评家,著有《词的黑暗》《谎言的默许》《当代江南小说论》等。

南京的春天特别短,几乎是倏忽之间,夏天便悄然而至。随着六月一起来的,还有炎热、潮湿,以及令人猝不及防的雷电和暴雨。

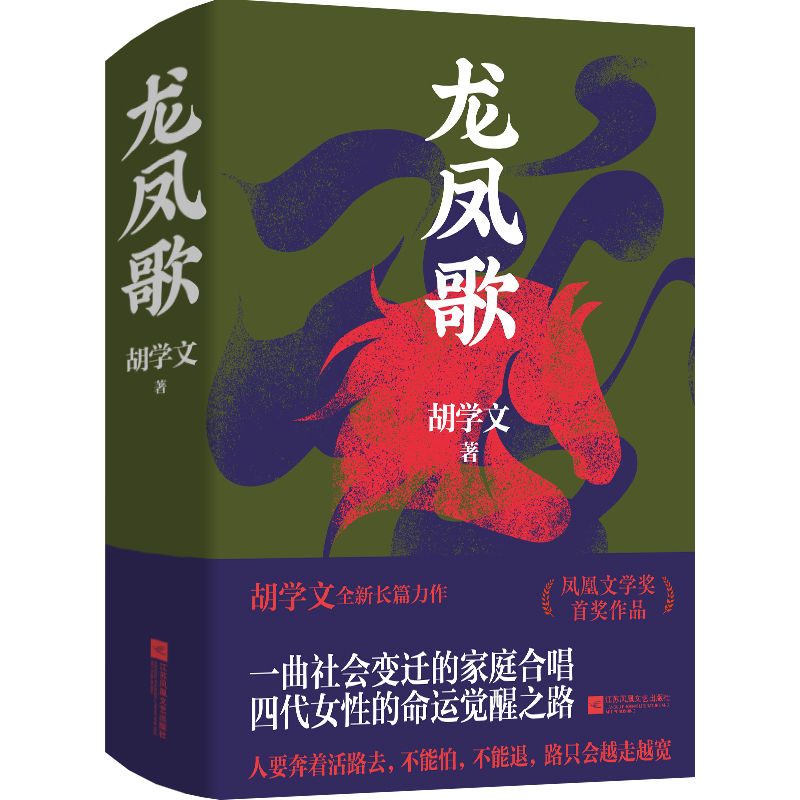

悄然而至的,还有胡学文的长篇小说《龙凤歌》(江苏凤凰文艺出版社2025年版)。这是继《有生》之后,胡学文的又一部大作。本期“新作大家谈”我们邀请了杨辉、金赫楠、宋嵩、武兆雨、陈进武、李祥六位青年评论家,就《龙凤歌》这部小说进行畅谈。

《龙凤歌》聚焦的依然是胡学文长期以来所关注的乡土世界,以及这世界中的芸芸众生,小人物、小事情,都很小,但关乎到每一个人,则成了大事件、大命运。“有别于《有生》的波澜壮阔,面对时代变迁发出浩叹,《龙凤歌》低声细语,吟唱的是一群人生命相互纠缠的日常弦歌,声调低沉,浸润人心。重读《龙凤歌》是愉悦的,我不仅在读,也是聆听一群人的命运之声。”(李祥)

在经历了春天的滋养之后,夏天往往蕴藏着惊人的力量,万物在这个季节疯狂地生长。《龙凤歌》中,也蕴含着这样一种不可忽视的生命力量。“他习惯对自己笔下人物进行深度的现实和精神‘捶打’,在叙事设计中刻意营造‘命运突袭’场景,着力呈现命运惊雷突然劈向平静的生活时那些看似麻木的躯体里蛰伏着的惊人的生命韧性。”(金赫楠)而这韧性之中,就暗含着一种蓬勃的力量感。

确实,力量感是胡学文小说的一个重要特质。《有生》如此,《龙凤歌》亦如是。这可能就是几千年来中国乡土社会之所以能够生生不息的原因。不管岁月如何流转,不论时代如何变迁,那一草一木中所隐藏的灵妙,那一呼一吸之间所吞吐的气息,永远都有着令人着迷的价值和意义。

这种力量感出于何处?当然是一个个具体的生命。那一个个普通的小人物,既是时间长河中虚泛的历史旧影,也是现实世界中每一个平凡人的缩影。“说到《龙凤歌》最大的突破之处,显然不只是勾勒城乡变革史和家族命运史,而是实现了给乡村与小城镇的普通人立传,尤其是写出了几代人的心灵进化史。”(陈进武)“胡学文通过虚实相生的叙事空间、轻重交织的美学结构,不断打开人类生命的折叠,探询超越历史与地域的生命实感。”(武兆雨)

除了生命实感,胡学文还特别在意那些虚处的存在。因此,《龙凤歌》在表现生命的沉重之外,还有肆意的轻盈。这种轻盈的展现,胡学文在小说开篇即为我们做出了示范——那就是梦境。“故而梦境与现实交织互动,是上下两卷贯通处,或为题旨所在。”“马秋月梦中所见照进现实,虚然茫然的梦境最终与生活浑而为一,虚实难辨,真假难分,马秋月、朱光明、朱红、朱丹、朱灯等等以及与他们相似或不似的人物的运命,差不多都在这里了。”(杨辉)

小说家首先是一个讲故事的人。小说家就是把那些生活中的虚虚实实、真真假假,串联起来,重新呈现给我们看。我们看故事,也看故事里的人,也或许,一不小心,就成了某个故事中的某个人。“一个人一生痴迷于‘故事’而终究活成了故事里的人,这未尝不是一个理想的结局,未尝不是一个‘好的故事’。”(宋嵩)

一个理想的结局,一个好的故事,这是六月的期待,也是生活应有的丰富多彩。

个人简介:

杨辉,陕西师范大学文学院教授、博士生导师,《小说评论》主编。兼任中国作协新时代文学研究中心(陕师大基地)主任、中国现代文学馆特邀研究员、中国文艺评论家协会理事、中国当代文学研究会理事、中国小说学会理事、陕西省文艺评论家协会副主席。

评论:

《龙凤歌》通篇文气充沛,收放自如,起落有度,动静合宜。动时如风雷激荡、暴雨倾盆,如决大川,汪洋恣肆也泥沙俱下,时也、势也、运也、命也,皆在其中,莫之能御,无从逃遁,是朝向外部世界的,博大、雄浑也蓬勃之境;静时则如雨收风住,溪流潺潺,随物宛转而显出许多曲折,是朝向内在世界的,细腻、柔婉而又摇曳多姿之状。内外互动,物我互成,便如赤城霞起,波澜万状。

上卷主写马秋月,写她的梦与马。梦是梦境,是梦游;马是枣红马,是马秋月父亲马天心之所系,是马秋月、朱光明姻缘的媒介。梦也是念想,是显发一种精神,超克一种现实的强有力的存在,是马秋月生命中须臾不可或缺的重心:“不可回头,只能往前拼拱。那通红的霞光是朱光明指给她的,她其实看不到,只停留在想象中,但好歹有虚幻的景供她沉湎、慰藉。否则日子没开始她就被压垮了。”人情冷暖,诸事艰难,但马秋月心有所依,便不至于颓然。下卷主写朱红、朱灯、朱丹等等后辈,时移世易,马秋月所拘所执,已皆属陈迹,但仍需有梦有马,哪怕以梦为马。故而梦境与现实交织互动,是上下两卷贯通处,或为题旨所在。

书中有个麻婆子,虽着墨不多,却极具意味。麻婆子曾经遍山历海,见识广博,能谈古论今,且颇有见地。麻婆子给马秋月等人讲《红楼梦》,讲其中绛珠仙草何以报恩神瑛侍者,是在说情;麻婆子还讲民间流传的梁尚谷和江心莲的故事,讲他们的离合悲欢,甚至死生纠葛,是在说信和义。麻婆子还讲别的故事,神矣怪矣,让马秋月常觉恍兮惚兮。她“本就爱胡思乱想,从一个角色变换到另一个角色”。如今,依着麻婆子的叙述,竟“无须借助虚幻”,便成了“故事的组成部分,再无逃逸的可能。”这是在说听故事的马秋月和故事对她生活和命运的影响,但将之读作《龙凤歌》的命意或审美趣味之一,似乎也未为不可。

麻婆子毕竟不是说书人,也没有一肚皮的不合时宜需要宣泄,她讲的故事,也是有显有隐,有正有反,有实有虚,部分或有来由,居多或是胡诌,但故事所蕴含的精神力量真实不虚。且看马秋月听后所感:“沉浸于故事,感觉十分奇妙。有时在淅沥的春雨中行走,天地朦胧,却没有绝望凄苦;有时在烈日下独步,只有她的脚步和心跳,整个人都有些恍惚;有时长风万里,秋雁鸣空;有时寒冷刺骨,大雪飘舞。有时数分钟甚至几秒内历经春夏秋冬,风霜雨雪。时间如弹簧,伸缩间循环往复,生生不息。”彼时马秋月对麻婆子所讲故事之于个人精神、心理甚或命运的积极和消极影响并不清楚,但她知道她需要麻婆子的故事,管他喜怒哀乐,之死靡它,也不论他起落成败,死生纠葛,我自是旁观者,是局外人,因天地间一段故事兴发感动,意会即刻间类如元神出窍的移情和共情。如此,足矣。至于其他种种,做不得数,也当不得真。作数便是冥顽,当真即是“痴子”。

马秋月正是痴子,她为故事感发,能入乎其中,却很难出乎其外。关于“龙凤”与某个故事的内在的对应让她心有所结,难以释怀。她的移情于故事,以及后来的梦游,焉知不是心病所致?心病难医,朱家人无力,医生无力,甚至麻婆子也无力,及至数十年后,成年的朱红、朱灯,还有朱丹各有所成,各有所爱,也各有所困,但起落成败、荣辱进退也未必输于其父其母。马秋月梦中所见照进现实,虚然茫然的梦境最终与生活浑而为一,虚实难辨,真假难分,马秋月、朱光明、朱红、朱丹、朱灯等等以及与他们相似或不似的人物的运命,差不多都在这里了。《龙凤歌》因此不拘于“龙凤”,它确乎是普通人的生命长歌。

《龙凤歌》通篇写“爱”与“怕”,“爱”有种种,“怕”也多样。从马秋月、朱光明到朱红、朱灯、朱丹,怕与爱的具体内容虽有不同,心理却足相交通。如麻婆子所言,“人生在世,总有一怕”,“怕并不可怕,没盼,那才是真正的怕。只要有盼,云开雾散。”所盼着何?一代与一代并不全然相同,于“怕”中创造“盼”,却始终一贯。人生于世,得有个念想,有个寄托。马秋月沉迷于麻婆子的故事,朱光明醉心于霍木匠的技艺,皆是自家创造其“盼”,因之有个身心安顿。麻婆子的故事,雅俗共赏也共在,显发的是生生不息的民间文化,足以令马秋月痴迷其中;霍木匠神乎其技,其技与道皆与意蕴丰富的古典精神相通,足以教朱光明为之心折。这两个人物,各擅所长,各有其道,无须详细铺排,已为全书开出无穷意趣。

《龙凤歌》写时代风貌,写地域风土,写其中鼓动的人情人心人性,皆鲜活生动,穷形尽相,入木三分。马秋月、朱光明、麻婆子、朱红、朱灯,马秋月大姐二姐等等自不必论,其他如霍木匠、大有媳妇、杨疙瘩、武三、刘长腿均有眉目声口,均见其情其性。写人如此,状物亦是。看他写风写云写花写草,皆有韵致,皆见风姿,皆为一气鼓荡而满目繁华。

个人简介:

金赫楠,1980年生,现就职于河北省作家协会文学院,从事当代作家作品研究和评论写作。

评论:

有几位小说家一直在我的阅读视野中,他们多年来沉淀的文学品格,锚定了对读者和研究者构成巨大“粘性”的叙事辨识度,又总能在熟悉的叙事肌理中生长出新意。胡学文就是其中的一位,二十年来他始终保持着旺盛的创作生命力,而最触动我的正是其对乡土小人物现实处境与灵魂褶皱的精准捕捉。那些被时代浪潮冲刷到边缘的小人物,乍看好像都在温吞水般的节奏生长中面容模糊,在春种秋收的循环中固守着最普通的生存惯性,但胡学文又总以手术刀般的精准剖开了这种生存哲学的双面性,他习惯对自己笔下人物进行深度的现实和精神“捶打”,在叙事设计中刻意营造“命运突袭”场景,着力呈现命运惊雷突然劈向平静的生活时那些看似麻木的躯体里蛰伏着的惊人的生命韧性。从早期的《极地胭脂》《飞翔的女人》到《奔跑的月光》《有生》,莫不如是。

《有生》之后,胡学文再次以厚重长篇的方式延续着他对故乡、对乡土世界的回忆、想象与表达。读完《龙凤歌》的试读本之后我和作者有一个对谈,当我习惯性以“乡土叙事”这样的指代来谈论《龙凤歌》时,胡学文非常认真地反复强调“我不是致力于写一部乡土小说,我只是在写人的生活和命运”。好吧,批评家用词窠臼,倒是小说家夫子自道了《龙凤歌》的创作内核——以马秋月家族几代女性的生命轨迹为经线,以时代变迁与文化更迭为纬线,编织出一幅关于命运与抗争的立体图谱,作者构建的文本天地中她们的命运轨迹成为了女性在传统与现代、命运与自我间挣扎觉醒的鲜活注脚。小说以马秋月的梦游开篇,这一极具象征性的场景恰似命运投下的一道暗影。梦游者无意识的徘徊,既是个体在时代浪潮中身不由己的象征,更是传统社会结构下女性生存困境的绝妙隐喻。它甚至成为《龙凤歌》通篇重要的情节与命运推动力量,由此开始在马秋月、朱红、罗毕干三代人身上展开了不同代际、性格女性的困境,以及她们与自身命运的抗争与和解。从马秋月的混沌挣扎,到朱红的主动觉醒,再到罗毕干的肆意生长,三代女性在不同的历史坐标上演绎着各自与命运的博弈。胡学文的笔触既精准描摹外部环境对女性生命的塑形,又将笔墨重点着落在她们在时代枷锁与机遇之间如何淬炼出独立的主体人格和女性力量;不仅展现女性在困境中的遭遇,更聚焦于她们迎风而立、破茧成蝶的精神成长。《龙凤歌》中麻婆子的人物塑造颇是妙笔,她兼具“有故事的人”和“讲故事的人”的双重角色,串联起朱家几代女性的人生起伏,既自然生成“非常”女性传奇的口述史,同时又构成一种旁观、见证与参与朱家三代女人命运的独特角度。这种叙事身份的叠加,是历史现场的亲历者、命运和局的解读者,更是文本意义的再生产者,叙事策略上的设计尽显作者驾驭复杂内容的深厚功力。

个人简介:

宋嵩,山东东营人,1985年生于济南。文学博士。现为《长篇小说选刊》杂志主编,副编审,中国小说学会常务理事。著有评论集《琅嬛流麦》。

评论:

小说《龙凤歌》中曾不止一次提到一本名为《五台杂记》的奇书。这本书记录了发生在“五台”这个有着数百年龄的老镇上各行当的传奇与异事,还“曾有人将此书与《世说新语》比较,《五台杂记》的字数是《世说新语》两倍多。”——能与中国古典文学中“志人小说”的代表作相提并论,可见《五台杂记》确实非同一般。此书显然是作者胡学文的杜撰,但却并不意味着它可有可无,因为《龙凤歌》所讲述的朱氏一家的故事,以及那些在大故事里套着的小故事,几乎都有进入《五台杂记》的资格,而整部小说也就因此成了一部有关“故事”和“讲故事”、进而有关“讲述”和“说”的“故事”。

正如书中所言,“悍匪流氓不会记入《五台杂记》”,《五台杂记》所述皆为“能人奇人”,想必皆为民间故事中“惩恶劝善”的主流。小说临近结尾,早已步入晚年、“有大把时间”“各有喜好,不挣钱,但都干得起劲”的朱氏夫妇与回乡探家的大儿子朱灯享受难得而短暂的天伦之乐,“父亲嘴快,戏谑道,你娘想进《五台杂记》呢”。一句戏言,却道尽了朱母马秋月的一生。“我打小就爱听故事,有时真恨不得住在故事里。”“整个村庄,再找不到比她更喜欢听故事的人,别人听过则过,她常陷于其中,特别那些打动她的故事,在脑里盘桓不去,如觅食的鸟。”这个在塞外的苦焦之地终老一生的农村妇女,其生命历程始终有“故事”相伴,她的婚姻和她的命运走向,甚至被“故事”所决定,而她本人也终究活成了“故事”中的人。

一匹意外出现又意外走失的枣红马,造就了马秋月与朱光明的“天定姻缘”,此事本就令人啧啧称奇;但更让人匪夷所思的是,马秋月生下朱灯、朱红这对龙凤胎后,竟然会被乡间奇人麻婆子无意间讲述的一个故事所影响,深深陷入旁人难以理解的纠结之中,并险些使自己的婚姻和家庭误入歧途。作为站在《龙凤歌》故事之外的人,我们自然可以对马秋月把亲生儿女的命运套进传说的心理和行为感到不解,报以唏嘘或愤慨,但是,当我们真正融入书中的环境、站在书中人的立场去面对马家龙凤胎的故事,以及风水先生为武家“扎坟”的故事、“龙王爷”和“鱼精”夫妇的故事、冯世友祖母和老黄猫的故事、王壮女人“变猪说话”的故事、木匠“下镇物”的故事……那些光怪陆离的故事似乎就不那么荒诞了。甚至可以说,它们是几千年来中国乡土社会秩序得以延续的重要心理基础。在很大程度上,大字不识一个的中国农民并不是以孔孟的高头讲章作为自己的精神支柱和行为准则,这些“惩恶劝善”的传说故事和戏曲说唱为他们提供了知识来源(因此,一向只懂干活的农家女孩朱光枝会提出让朱光明和朱丹“仿古法滴血验亲”),更形塑了他们的伦理观念、处事原则和人生信条。

除了上面这些,对于马秋月而言,“故事”还具有更重要的意义和作用——它承载着马秋月被传统伦理和家庭身份拘囿的想象力,而这是这个因为家境不得不中断学业的农家女身上最为闪光的特质。正是因为在“故事”中寻得了心灵与想象力的归宿,她苦难深重的一生才显得不那么焦灼,甚至拥有了一份从容。《龙凤歌》中受“故事”潜移默化影响的又何止马秋月一人?而除了马秋月之外,《龙凤歌》中受“故事”影响最深、甚至比马秋月更深的,也许正是她的长子朱灯。谁能想到,这个从小沉默寡言的男孩,长大以后却“热爱写作,渴望成为作家”。然而爱好与天赋往往不成正比,他自始至终未能成为自己想成为的人,至今不过是个业余作者,距他的梦尚有着遥远的距离。究其原因,无非是他的虚构和想象能力“不及母亲,天壤之别”。万幸的是,面对着“与之相比,此前所有的怕都微不足道”的“真正的怕”,朱灯创作出了他一生中最完美的“故事”——为惨死于车祸的弟弟朱丹虚构出了一个充满了浪漫色彩的逃亡结局,这个从出生之日起就令母亲充满忧虑、长大后“百无一用”的书生儿子也凭借着想象和虚构的能力取得了人生中的小小“成功”。

《龙凤歌》有一个让人迷惑的结尾:母亲马秋月怀抱屡屡出现在她梦中的白兔,出现在朱灯面前。“这不可能!这怎么可能?即便母亲讲述了经过,即便白兔就卧于母亲怀中,朱灯也难以相信,他困惑甚至感到奇诡。”探究这一场景的虚实或许是没有意义的,让我感兴趣的是,“白兔”这一意象的反复出现,是否源于那个著名的民间戏曲《白兔记》的故事?作为儿子的“咬脐郎”自出生起便与亲生母亲分离、十五年后又因追赶一只白兔而与正在井边汲水的母亲相遇——一生多难的母亲马秋月,也许也在期待着与那个在朱灯的故事中藏匿他乡已近九载的儿子重逢。一个人一生痴迷于“故事”而终究活成了故事里的人,这未尝不是一个理想的结局,未尝不是一个“好的故事”。

个人简介:

武兆雨,文学博士、博士后,副教授。辽宁师范大学人文高等研究院副院长、文学院副院长。主要从事中国当代文学批评、当代文学生产研究。主持教育部人文社科基金、省社科基金项目等十余项,在《光明日报》《扬子江文学评论》《南方文坛》等发表学术论文数篇,著有《〈当代〉的现实主义文学建构与生产》。

评论:

《龙凤歌》讲述了朱、马两家三代人的生活史,在由乡村到城市的空间转场中折射出八十余年的历史变迁,呈现着当代社会的万端变化。在诸多变动之中,作品始终包含着对普通人的现实感知、微观经验和情感伦理的关切。胡学文通过虚实相生的叙事空间、轻重交织的美学结构,不断打开人类生命的折叠,探询超越历史与地域的生命实感。

作者一如既往地展现出强大的叙事耐力,细致地营构出真实与虚幻并置的广阔叙事世界,为人生命经验的细微表达、生命的意义捕捉提供了更丰富的维度。小说开篇便叙写了马秋月在豆庄梦游的场景,她在半蓝半紫的天幕下追逐一只纯白的兔子,形成充满魅力与张力的奇幻氛围。事实上,作品中许多人物都在幻象与真实世界中往复,如麻婆子讲述的神话故事、鬼怪传说,朱灯业余写作的文学虚构,等等。我们看到,由人物梦游开启的幻象世界,打开了现实存在的另一个界面,作者在两个场域中观照着人类的精神与情感图谱。人在虚拟世界的游走、奔跑和寻找,那种奇幻的畅游与壮游,折射出生命在现实中所诱发的知觉体悟。进而,马秋月在现实世界中的忧戚、顺从,朱灯的怯懦、犹疑,麻婆子难以言说的悲哀记忆,都在虚构空间中得到了某种释放,两个世界形成了镜像结构,共构生命主体的完整精神内容。无疑,作品中那些虚拟、奇异的故事和空间,提供了一个巨大的想象世界,构成了生命经验的呈现场域、精神资源和心灵通道。

在深切地铺展开人物精神空间的基础上,胡学文又真实地呈现存在世界的种种偶然与缺憾。比如,马秋月和朱光明的“天定”姻缘并不浪漫,聪慧机敏的朱红失去读书的机会,身世受疑的朱丹车祸离世,等等。作者沉挚地叙写着人在时间之流中被磨损的印痕,述说普通人的叹息与颤栗,又以一种宽厚的态度感知每一个生命自我的刻度,和彼此之间或奔涌、或静默的情感脉动。所以,故事中朱光明夫妇彼此尊重、相偕一生,朱红毕生无私地奉献全部热情,朱灯为父母安心而不断地编织弟弟的流浪故事,这些行为和情感平凡朴素,却蕴藏着强大的精神力度。接续胡学文以往的创作,《龙凤歌》进一步在生活的体验中生发敏锐的情绪知觉,用柔韧、沉静的情感去化解生活中那些沉重的部分,并借由情感建立起一种面对存在世界的基本信念。

在小说结尾,马秋月怀抱一只雪团般的兔子,喜气蒸腾。至此,梦游的幻境转换为现实,那种在虚幻世界的缥缈轻逸,与现实世界中情感伦理的厚重朴拙,合而为一。可以说,《龙凤歌》是来自作者宽仁之心的美学观察,叙述着那些想象与真实、脆弱与坚韧、平实与温暖的一切人生体验,传递出一种回归生命本真的审美体认。

个人简介:

陈进武,南京大学文学博士,现为江苏第二师范学院文学院副教授、副院长、研究生导师,江苏省当代文学研究会常务理事兼秘书长、江苏省少年儿童文化艺术促进会理事兼副秘书长。入选江苏高校“青蓝工程”人才、江苏省紫金文化优青(社科理论)。出版学术专著2部,主编教材1部,发表学术论文百余篇。

评论:

长篇小说《龙凤歌》的出版,不仅标志着胡学文小说创作抵达了现实主义的新高度,而且更进一步彰显出胡学文的重要性和独特性。显然,我们之所以有这样的判断,是因为《龙凤歌》确有如同研究者强调的“大乡土叙事”“另一种史诗”的特质,更为重要的是胡学文虽仍以作为地方的北方乡村为创作根基,但明显地强化了南北交融与城乡互映的地方路径,由此呈示出现代化进程中城乡变革史、家族命运史和心灵进化史的融合图景。

事实上,多年的乡土生活经历使得胡学文获得了深嵌于乡土的历史经验,而走出家乡进入省会的他则获得了对于城乡关系有深切体验的现实经验。因此,不论是《有生》的“宋庄”,还是《龙凤歌》中的“豆庄”,无疑不再是一个自给自足的乡村空间,而是蕴涵着城乡关系变革的地方空间。还应该看到,“在北方怀胎、南方分娩”的《龙凤歌》虽然扑面而来的仍是熟悉的北方乡土氛围,但也利用一些特定表述,传达出南北交融的地方意识。比如,小说中既有紫金山、长江、燕子矶、南京大学等南京元素,也有多次提及梁尚谷和江心莲殉情的南京民间传说。可以说,从乡村到城市,从北方到南方,从内部到外部,胡学文实则是跳出了单一的乡土叙述路径,打开了一条从地方走向世界,从世界观照地方的写作路子。

与此同时,我们也不能否认,尽管胡学文的《龙凤歌》在总体性视野中呈显了自20世纪40年代至21世纪波澜壮阔的中国历史和城乡变革的时代脉搏,但其所关涉的历史和时代却又最大程度上被虚化或淡化,诸如新中国成立、土改和农村合作化运动、人民公社、改革开放和市场经济确立等重大历史事件,并未得到具体而细致的描述。就《龙凤歌》而言,当历史和时代成为抽象的生存处境时,具体的家族和个人的日常生活与生命言说便成为联结历史和时代、沟通城与乡的存在之链。这大概是胡学文的艺术独特性的重要表现。

对于胡学文来说,他向来最关注现实生活中随处可见的小人物,也最善于书写历史与时代之下底层小人物的生命史诗,并将之转化为生生不息且又不可替代的普通家族命运史。说到《龙凤歌》最大的突破之处,显然不只是勾勒城乡变革史和家族命运史,而是实现了给乡村与小城镇的普通人立传,尤其是写出了几代人的心灵进化史。就小说题名“龙凤歌”而言,“龙凤”之意实际上都指向了马秋月、朱灯、朱红两代人从传统走向现代的心灵历程。其中,作为小说“上卷”核心人物的马秋月,她对剪纸和绘画的喜爱,与朱光明的相识与结合,以及生下双胞胎朱灯和朱红,都与龙凤形象相关联,蕴含着传统意义上龙凤呈祥的吉祥寓意。作为小说“下卷”核心人物的朱灯和朱红,他们是马秋月因一匹枣红马与朱光明结缘后诞下的龙凤胎。哥哥朱灯温和懦弱,行事谨慎,以中专生身份实现“农转非”后仕途顺遂,从公办教师到县长秘书、省城报社主任,而妹妹朱红性格刚毅,泼辣果决,在与罗长腿的婚姻破裂后,毅然投身服装事业,并将女儿欢欢和乐乐培养成才。虽然朱灯和朱红性格迥异,也有截然不同的命运走向,但却共同谱写了一曲从乡土走向城市、从传统走向现代的“龙凤歌”。

在整体意义上,《龙凤歌》既写了个人的生存困局,又直面具体的社会问题,既有着对普通人的温情呵护,又有着对家族命运的深度勘探,既有对传统意义的乡土经验的突破,也有对城镇化进程中现代性困境的省思。更为重要的是,面对传统与现代的博弈、历史和现实的纠葛,以及个体与时代的起落,胡学文为小说创作介入地方建立起更为有效的联结,不仅在一定程度上拓宽了乡土文学写作的叙述路径,而且也为当下文学创作提供了一种新视角和新经验。

个人简介:

李 祥,供职于《钟山》编辑部,责编作品获“鲁迅文学奖”等多种文学奖项。

评论:

如果一部作品经得起一再重读,那它一定是一部好作品。重读正式出版的《龙凤歌》,在我而言,可以看作是一次审美经验的回访和审美判断的再确认。

因为有之前编校时多次阅读的经验可资参照,重读起来就显得轻车熟路,很容易就能身临其境,沿途皆有风景旧曾谙之感。小说中的人物仿佛都是旧相识,我体悟过他们的悲欢,再次与他们相遇时就像久别重逢,倍感亲切,忍不住要跟他或她打个招呼,问候一声:“你还好吗?”这种亲切感的由来,毋庸置疑,当然得益于作者对人物的成功塑造。

我知道他们每个人的命运,虽然他们的命运随着小说的刊发和出版被固定下来,但我依然在他们每个人的言动中再次看到了人的存在,他们是一群人,也是一个个人。再次确认他们的位置,看到他们如是存在,自然欣喜。但更重要的也许是如何看待他们的存在。在小说中他们存在于不同的世代,存在于北中国。还会在哪里?自身,或别有居所。

比如,主人公马秋月如何存在?

一方面,在结构上马秋月主要存在于小说的上半部,她在下半部几乎失踪。但马秋月一直在,双胞胎儿女的命运和各自的生存实践在下半部也是在马秋月的担忧中充分展开。世代之间的联结和断裂在小说的结构安排上展露无遗。另一方面,马秋月始终存在于自我编织的心牢之中。内心的担忧投射到双胞胎儿女身上之后,马秋月隐身了,但并未消失。在自身之外,在他者身上的存在也是存在。一位母亲相对于儿女的自我隐退在中国大地上是习以为常的生命方式。马秋月内心所有的焦虑和迟疑、欣喜和希冀构成了她作为母亲的存在——一位普遍意义上母亲的存在。

然而,虽然马秋月的心理投射或多或少会影响儿女,但并不能真正左右他们各自的生命历程。围绕着马秋月身边的所有人物,即便是亲人也是他者,每个人都有自身的存在方式。所有人物的存在——他们各自在大地上的存活与叹息——被作者细细密密娓娓道出。他们的生命相互侵入,又判然有别。这也正是我们每个人生命的展开方式。

有别于《有生》的波澜壮阔,面对时代变迁发出浩叹,《龙凤歌》低声细语,吟唱的是一群人生命相互纠缠的日常弦歌,声调低沉,浸润人心。重读《龙凤歌》是愉悦的,我不仅在读,也是聆听一群人的命运之声。

基本信息

书名 :《龙凤歌》

作者:胡学文

出版社:江苏凤凰文艺出版社

ISBN:9787559492074

出版时间:2025年4月

内容简介

原创长篇《龙凤歌》首发于《钟山》2024年第3、第4期,单行本由江苏凤凰文艺出版社出版。小说以北方农村豆庄和县城蔚县为背景,讲述了马家和朱家几代人的身世命运与人生悲欢,艺术化地呈现人们在时代之河漂泊之中做出的种种选择。重点讲述朱灯和朱红这一对龙凤胎的人生故事。

当年,马秋月因一匹枣红马与朱光明结缘,诞下龙凤胎。朱灯性情温和,行事谨慎,以中专生身份实现“农转非”,此后仕途顺遂,从公办教师到县长秘书、报社主任;朱红性格刚毅,敢爱敢恨,在婚姻破裂后,毅然投身服装事业,并培养一双儿女成才。母亲马秋月在朱灯、朱红的成长过程中有着典型中国式家长的期待和寄托,内心往往陷入自我编织的牢笼。直到第三代长大成人,马秋月才从生命不息的长流中感受到释然和幸福。朱灯、朱红兄妹迥异的性格形成了截然不同的命运走向,谱写出一曲“龙凤歌”。也反映了广大农二代、三代在城市化进程中的选择、坚守、命运流转。

作品跨度八十年,扎实、真实、细密又松弛地呈现出壮阔的社会变革、璀璨的人性光辉,以及托举起了一个个家、托举起一代代建设者的女性力量。