四卫头五十号是我三十多年前居住的小杂院,今已荡然不存,被改造为鼓楼区委的后花园。白云苍狗。五十号已从地图上消失,但小院里的故人往事却铭诸于我的心版。 记忆中的五十号是民国建筑,它与四十八号前后两座小院既相通又独立,灰砖红瓦小阁楼,有点洋味。门楼不大,水泥雕花,两扇黑漆斑驳的大门沉沉的,那副门环不是原配,也被摩挲得铮亮。没有门锁,小院的主人们都有一个随手关门的好习惯;门后那只长枪似的门栓,从未拴过。“夜不闭户”乎?说不清是为了方便,是无“遗”可拾,还是无闭户之须。

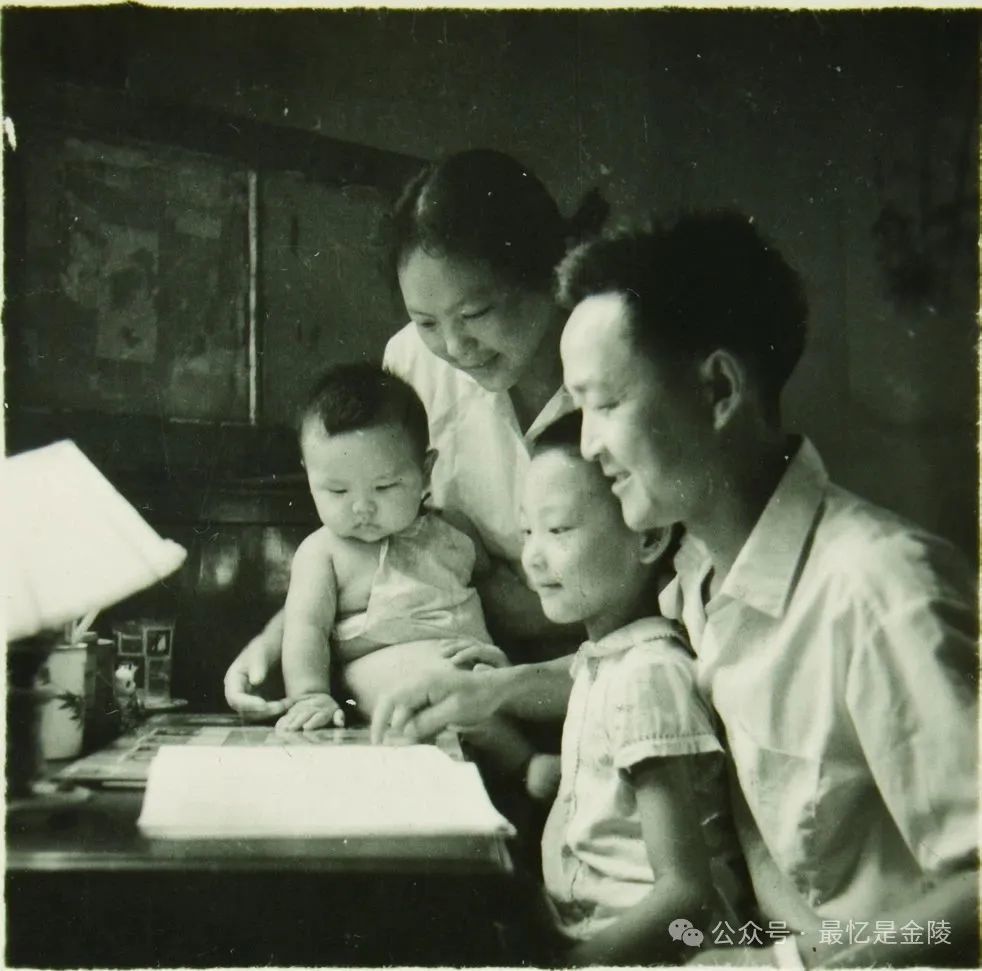

(作者欢乐的一家· 1980)

(作者欢乐的一家· 1980)

门对面平房是居委会,右手是公厕,左手百米之遥是山西路 菜场。粮站、煤店近在咫尺,是个闹中取静、生活方便居家的好地方。 推开小院门扉,是一方二十余坪的露天天井,一根突兀的自来水管如旗杆般挺立在水池中央。前后院七八户人家同饮一管水。主妇们在此淘米、洗菜、涤衣,乃至刷痰盂。我居后院。楼下四小间加一耳房,连同阁楼住着四户,都是市井平民,引车卖浆者流:土建队挖土方的、菜场卖菜的、文具店售文具的、街道小厂干缝纫的……文化水平最高者,数当“孩 子王”的我们,院内男女老少一律喊我们张老师、李老师。

我居小院面西一小间,十坪。两代四口。所幸家无长物,一床一桌 (写字兼吃饭)、一瓢一勺而已;即令如此,坛坛罐罐还是把床底塞得 满满当当。小屋杂物塞满,冬日倒好办,取物大不了“翻山越岭”,堪忧的是夏天,处置鼓鼓囊囊的几床棉胎是一大难题。穷也生智,妻让它 卖“站票”,挂在墙角天花板上。可是偌大的一堆,看在眼中,堵在心头, 只有无奈。床依墙而放,所谓墙者,一层薄薄板壁也。邻里掉根针,隔 壁听得清。一家四口蜷在四尺半的床上,伸腿翻身都困难,遑论其他。 一次两个小把戏在床上戏闹,棕绷脱位,轰然而落,床下残瓯一片!

随着日历翻卷,不觉儿子们个头长,惟觉裤子短。可工资硬是十数年原地踏步。好在妻子心灵手巧,棉改夹,夹改单,大改小,父子三人接龙仍 无济于事。囊中羞涩,说寄信买不起四分邮票或是夸张,但寅吃卯粮双 双借贷(互助金)是有日记可稽的。不过我们倒真觉得心安,环顾邻里、同事几乎家家如此,无忧可忧,无喜可喜,一片和谐。 追忆起来,我之所以用鼓楼区平安里旧居十四坪换四卫头十坪,因 平安里不平安。那儿曾有太多的辛酸往事。岳父全家下放,我们被扫地出门,层层逼迫,三度搬迁。加之那时我所供职的学校的左先生们,老跟我玩猫鼠游戏,清队清我,一打三反反我,深挖五一六时挖我,事发都在平安里!

我之所以难忘四卫头,在那张小小的饭桌兼写字台上,我伏案甚勤,勤于笔耕,耕而有获,完成了跳槽的准备;也在四卫头,我 偶得一幅浩然的假字,却收获了一片真情。浩然援手为我伸出一块跳板,我由一个教书匠变成了编辑匠,从而改变了我的人生轨迹。我之所以眷恋那个小院,因院里故事多,有令我感怀的,有令我难忘的,也有令我抱憾无奈的。 一年四季,小院晨曲的第一个音符是袁妈妈奏响的。她在上海路菜 场卖菜,起得最早。她睡在阁楼上。楼梯陡险没有扶手,还没有电灯,尽管她下楼如履薄冰,把脚步放得很慢、很轻,每日五时许准听得清那 笃、笃、笃楼板声。一次不慎,她一脚踩空,手中的脸盆、漱口杯哐啷 啷沿楼梯歌唱着滚下,全院人都被惊醒爬了起来。袁妈妈拱手对大家作 揖连喊对不起对不起,吵醒大家。大家关心的是她摔着没有。

一会儿天亮了,一个干瘦如材、头发蓬乱、门牙脱落的老太,用麻绳拖着木板钉成的安着四个轴承轱辘的玩具似的土造车,沿街大声叫喊 “拿牛奶呀!拿牛奶呀!”这喊声就像是起床令。小院的门吱呀唱起来了,蓬面的主妇们捧着个大肚子玩意,她们要把全家一夜的“作品”倾到对面的公厕。进出门时大家难免撞上,相逢一笑,还少不了互相道早。全院都是上班族、上学族。七时半左右,院门准被最后一个离去者掩上…… 五十号住着胡氏、袁氏、江氏和我。

作者简介:张昌华,1944年生,江苏南京人。前半辈子当兵、做老师,后半辈子做编辑。中国作协会员,曾出版《曾经风雅》《我为他们照过相》《他们给我写过信》和《见字如晤一一名人书简三百通》等。