一、基本信息

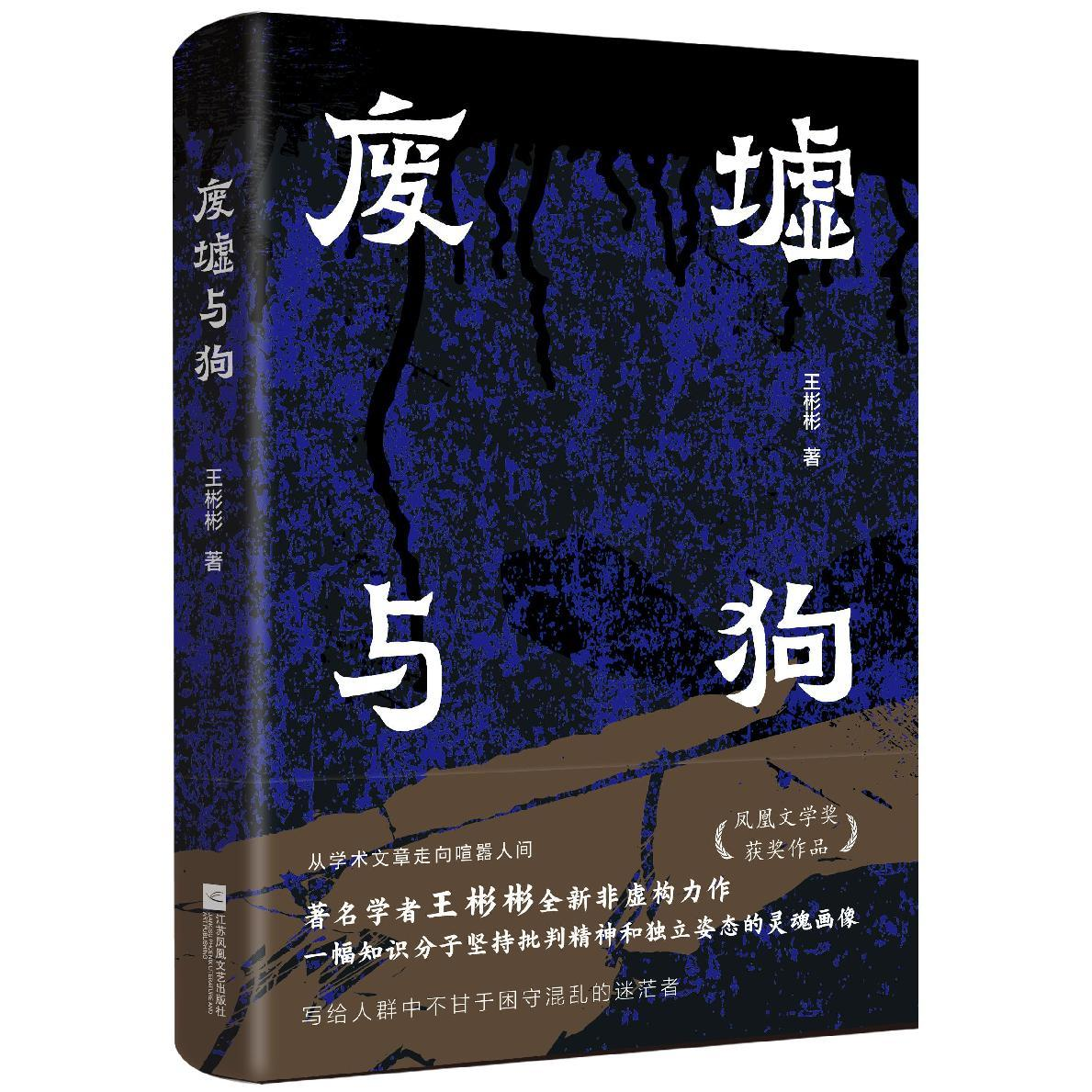

书名:《废墟与狗》

作者: 王彬彬

ISBN:9787559476319

出版社:江苏凤凰文艺出版社

出版时间:2025年2月

定价:58.00元

《废墟与狗》是著名学者、评论家王彬彬的全新非虚构作品集。作者在日常生活中有感而发,回忆童年。漫谈半个世纪之我见。其文字由日常起笔,拓展至群体与当代社会,升华为回溯与历史反思,整体上勾勒出一代学人的成长经历与思想历程。本书既是一个知识分子自我审视的精神自传,也是一部连贯的从时代现场萃出的思想笔记。为“人群中不甘于困守混乱的迷茫者”,提供了一幅知识分子坚持批判精神和独立姿态的灵魂画像。

王彬彬的《废墟与狗》是一部非虚构作品,承继了鲁迅嬉笑怒骂、深入现实的杂文传统,以个人观察与反思介入当代公共生活,细密严谨的逻辑提醒着人们被忽略的常识,冷峻独特的视角提供了社会发展过程中的多重思考。作品的艺术魅力体现于日常的描述与超脱的想象,充沛的感悟与凝练的表达之间,蕴藏着智性的张力和乐趣,其深处,是一位知识分子坚持批判精神和独立姿态的灵魂画像。(凤凰文学奖颁奖词)

王彬彬,1962年生,安徽省望江县人。南京大学中文系教授,博士生导师,文学评论家,文学史家。出版有《在功利与唯美之间》《为批评正名》《文坛三户:金庸·王朔·余秋雨》《应知天命集》《鲁迅内外》《风高放火与振翅洒水》《八论高晓声》《往事何堪哀》《并未远去的背影》《大道与歧途》《顾左右而言史》《费城的钟声》等著作多种。

文 | 李珊珊

一群被遗弃的狗苦守着一片废墟,这本是我所见到的真实场景。然而,“废墟”与“狗”这两个意象放在一起,又有着深长的意味,可以引发我们对“人性”与“狗性”等诸多问题的思考。

——王彬彬

作为当代著名文学评论家,王彬彬以其犀利的文风和鲜明的批判立场著称。著名评论家孟繁华曾评价他:“在批评界是一个独行者,是当今随笔界的独特存在。”王彬彬自己也坦言:“一个从事文学评论的人,应该尽可能地说真话,尽可能说出心中真实的想法。”这种对真实的追求,不仅体现在他的文学评论中,也深深植根于他的非虚构创作中。江苏凤凰文艺出版社全新出版的《废墟与狗》就是这样一部文风犀利、立场鲜明,兼具思想深度与人性温度的作品。

书中收录了《废墟与狗》《吃肉》《真相》《住院》等十一篇作品。与以往的学术文章不同,王彬彬将视角由研究对象改为自身经历,从成长岁月中找寻素材。他的文字并非闲适的小品,也不是带着滤镜的“岁月静好”,而是延续他多年文学研究养成的批判性思维,以理性而反思的姿态,从日常生活的细微处起笔,回顾成长历程中的那些人和事。

《废墟与狗》中,几乎每一篇文章的主题,都具有强烈的启蒙意识。谈到启蒙,国内读者大概立刻就会想到鲁迅先生。鲁迅一切作品和思想的内核都包含着“启蒙”二字。竹内好对鲁迅有这样一段评价:“鲁迅所看到的是黑暗。但他是以满腔热情来看待黑暗,并非绝望的。对他来说,只有绝望才是真实。但不久绝望也不是真实了。绝望也是虚妄。‘绝望之为虚妄,正与希望相同’。”一位真正的写作者和知识分子就是要如鲁迅一样选择直面深渊,要能透过废墟注视人类灵魂,让自己成为众生的一部分。王彬彬每年都会把《鲁迅全集》拿出来翻翻,已经将鲁迅精神变成了自己文字、秉性、生命的一部分。我们从《废墟与狗》这本书中,也可以看出其继承了鲁迅嬉笑怒骂、深入现实的文章传统。

鲁迅曾说过一个铁屋子的隐喻,大部分人都在铁屋中沉睡,偶有醒来的人大声疾呼惊扰了旁人的好梦。王彬彬就是这样一个“拒绝沉默”的人。很多人心知肚明却不愿意说的事,他却偏要戳穿,以一种绝对的“理性”,来理解生命的幽暗。比如,《住院》一篇中写到:“我”大学二年级时,因为肺结核入院,结识了一位高级干部翟主任,翟主任只是随口一提的事情,“我”却当真了。他后来又对自己的行为进行反思,他写道:

我喜欢这个人吗?并不喜欢!我与他有共同语言吗?当然没有。可我却乐意与他散步,乐意陪他聊天,乐意在他眼里显得有用。这表现了什么?

……这是一种艰难的战斗。

当大多数人认为人的潜意识里都有讨好权力上层的一面,并把这种想法当作常识时,王彬彬选择通过自我质疑,理智分析“我”的行为逻辑,揭示人性深处的幽暗地带,启发读者重新思考“何为人,人何为,人为何”。

《家长》这篇讲述了已经在上海读研究生的“我”,放暑假回家目睹的两个来家里“做客”的考生家长的故事。一开场,作者就以全知视角把改革开放之初农村初中学生面临的三种选择以及之后的出路呈现出来。全篇的意蕴呼之欲出,在上海读研究生的“我”虽然已经跳出“农门”,但并没有以“游客”的心态娓娓道来,而是如同自己也深处其中,贴着主人公的内心写出了改革开放之初,老百姓对通过考试来改变子女命运的向往,一举一动,洞若观火,感人至深。

《霹雳一声高考》,作者讲述了高考制度的恢复这一历史变革如何改变了自己的命运。但全篇还有一条叙事线索,就是父亲对人情世故的“天真”,以为可以通过“唤起、培育同学之情来解决孩子的前程问题。殊不知,同学情谊是很柔软的东西……而孩子的前程是山一般实实在在、无法回避的事情”。两条线索交相呼应,让整篇文章不仅仅是主人公通过高考逆天改命的“爽文”,而是一首以悲悯的心态写就的人性挽歌。

王彬彬擅长捕捉那些被历史车轮碾过的岁月尘埃,他能够洞察并揭示那些被宏大叙事忽略的细节,从而为读者呈现一个更为隐秘而立体的视角。人生、文学和历史在王彬彬的一番周密而细致的编织之后,使《废墟与狗》成了王彬彬式的文章,显露出当代知识分子自我审视的精神样貌。为那些“人群中不甘于困守混乱的迷茫者”,提供了一幅知识分子坚持批判精神和独立姿态的灵魂画像。相信,每个人都如汪政所说,通过阅读《废墟与狗》看到自己的人生。

数年前,我在生活方式上奉行的是“四不主义”,即不戒烟、不戒酒、不节食、不锻炼。奉行到五十多岁时,终于觉得应该把“主义”调整一下,变“四不”为“三不”,开始节食了。那原因,就是胖得实在有些难为情;尤其是肚腹,便便得自己都不忍低头看一眼。到个地方去,无论怎么做收腹运动,也是肚子先进门。买条裤子,营业员拿个软尺量了腿长再量腰围,总是轻声惊呼。也难怪,两者实在不成比例。终于决心进行瘦身运动。其实就是节制主食。数月下来,效果是显著的。体重减少了十来公斤,其中自然有一部分是从腹部消失掉的。于是惊喜地发现,几条多年不能穿的裤子,又勉强可穿了。

体重降了十来公斤后,再降就难了。虽然离标准体重还有一定的努力空间,但终于小瘦即安,满足于将体重维持在一个差强人意的水平。就这样维持到了2020年的1月,新冠疫情爆发,于是过了几个月足不出户的生活。到了4月初,百花盛开了,莺飞草长了,我又开始了肚肥裤瘦,好几条裤子,又扣不上裤腰扣了。于是决定再对“主义”进行调整,变“三不”为“二不”:我要开始运动了。

我唯一能坚持的运动,是走路。我居住的小区,十多年前还是山地。周边都是山,虽然不算大山,但也不能说是丘陵,且草木茂盛。山上山下,时有野猪出没。在4月初的一个下午,午睡起来后,我开始了走路运动。出得小区南门,任意往一处山边走去,有一点探险的刺激。我想,春天了,应该有蛇了,于是拣了一根木棍,边走边击打着前面的草丛。最初几天,是在离小区比较近的区域转悠。几天后,想走得远些。翻过一座山梁,走完一条山间小道,眼前突然一亮:一树桃花在眼前盛开着。这是野桃树,很大的一棵。每一朵桃花都像一个笑靥。一大棵桃树就这样在春风里欢笑着,笑得疯疯癫癫的。桃树后面,是一口池塘。池塘也很大。池塘的那一面,有人家了。那前面,应该是一个村庄。

我于是沿着塘坝向似乎是村庄的方向走。拐过一个弯,出现了一座小院,院门左侧竖挂着一块木牌,写着“废品收购站”,白底黑字,十分醒目。我好生纳闷:在这样的山野之地,怎么会有废品收购站?

继续往前走,开始看见正在拆除中的房屋。沿着进村的小路,两边的房子,房顶都没有了。有的内墙外墙都拆得只剩矮矮的一截;有的则刚刚拆除房顶,窗户还在,只是窗门窗棂都没了。继续往前走,突然一阵狗叫声响起,便见十几只狗向我扑来。大多数是黑狗,有几只是黄的、白的或花的。我是不怕狗的。藏獒一类特别凶猛的犬类,我没有遇上过,不敢说。至于中国农家养的土狗,我很懂得它们的习性。只要你做个下蹲的动作,它便以为你是在捡石头,就会停下扑来的脚步,至少是放慢扑来的速度,显出后退、逃跑的姿态。如果你手里有一根棍子样的东西,哪怕是一根芦秆,只要朝它比画着,它就绝不敢真的近你的身。十几只狗叫喊着向我扑来,我于是举起木棍,迎着它们冲过去,显得比它们更为愤怒。它们立即向四处散去。大多数停止了吠叫。也有几只,退到自以为安全的距离后,仍侧着身子,盯着我,嘴里还发出叫声,但已经像嘟囔了,声音里表达的像是委屈、疑惑,而不是护家的正义、御敌的激昂。

把这群愤愤不平的狗扔在身后,我往前走着,又见一处院落,周边的房子都半拆了,这个院子里的房子还完好着。从开着的院门,可以看见系在两树之间的绳子上晒着衣服。刚才那些狗,便是从这家门前向我发起冲锋。又走了几步,拐过一个弯,一大片断壁残垣在我眼前参差支棱,让我不禁停住脚步。一户又一户,两层或三层的没有房顶的房子,鳞次栉比着,整体上呈半圆形,四周是山。这些房子,有的被拆除得多一些,剩下的少一些;有的被拆除得少一些,剩下的多一些。在忽高忽矮的断壁之间,夹杂着些片瓦未损的人家。片瓦未损的人家,墙上都写着两个字:“有人”。有的是红色,有的是绿色,也有是褐色。字体各各不同,有的长长的,有的扁扁的;有的好看些,有的难看点。但“有人”两字都很大,且都一笔一画地写着,没有一丝潦草。显然是有意让人远远就能看清。我驻足观看了良久。一幢两幢房子倾圮形成的废墟,当然不难见到。但如此大面积的废墟,我此前只在地震后的汶川县城见过。地震后,很多遗址原样保留着。面对那样的废墟,任何语言都难以表达心中的感受。现在眼前的这片废墟,是拆迁造成的。在性质上,当然与汶川县城没有可比性。只是这片废墟之大,自然令人想到四川山区的那座曾经繁华的县城。

往前走一段,又见路边一座小院,在四周的颓败中兀自齐全着:顶是顶、墙是墙;门仍然是门,窗依旧是窗。里面的房子好像有两三进。最前面进大门后的第一进,靠墙是货架,货架上是各种日常生活用品。当然也有玻璃柜台横在离大门很近处,隔着玻璃可以看见香烟之类的物品。这是村中的小卖部了。院门外,竹子躺椅上坐着一位男子,年龄与我相仿。见我走来,似看我非看我地微笑着。我于是与他聊了起来。终日枯坐在这里,难得遇到一个人,也很寂寞吧,他很愿意解答我的疑问。原来,这是一个大村子,有五百多户人家。当地政府要把此处建成科技园,便要把村民迁走。在别的地方建造安置房,村民三年后可去领房。在这三年里,村民自行到外面租房过渡。租房费用当然由政府出。基本上都搬走了。但还有十多家没有谈妥,他便是这十多户之一。这我就明白了,那些写着“有人”的墙壁,便表达着一种僵持,也就是通常所谓的钉子户了。在墙上写着“有人”二字,是防止各种各样的人把这房子当成了无主的弃物。当然,主要是防止负责拆房子的工人把这房子也一起拆了。

我向来时的方向望去,见刚才试图围剿我的那群狗,有几只在路上半卧着,也就是腰以下侧身贴地,以两条前腿支撑着前半身;有几只站立着,或慢慢移动脚步,鼻子在路边的杂碎物什上嗅来嗅去;还有几只站在那里,愣愣地,一动不动地看着远方。我指着那群狗,问这小卖部的主人:“这些狗是留下来的啊?”“是的,外面租房子,狗带不走,就丢下了,成了流浪狗。”小卖部主人以轻描淡写的口气回答了我。我这才意识到,它们刚才扑向我时,叫声和姿态都缺乏一点力度。狗毕竟是狗。身后没有了主人,身后的家已成废墟,它们哪里还有底气?

告别小店主人,往前走着。我想,大概村中被留下的狗都集中在路边那家仍然有人生活的院子前面了。说它们是流浪狗,并不贴切。它们没有流浪。它们仍然固守在自己的村子里。它们只是没有了主人。对于狗来说,没有了主人就是没有了家,何况,本来的家也的确面目全非了。我一直以为丧家犬与流浪狗是差不多的意思。见到这群废墟边的狗,我才知道二者意思并不一样。丧家犬未必是流浪狗,流浪狗也未必是丧家犬。第一代流浪狗当然是丧家犬,但“流二代”“流三代”,则是母亲在流浪中产下,在母腹中便流浪着,从来就无家可丧。

边走边想着,见有一条支路,也是通往废墟。我走上支路,往废墟深处走,忽然又响起一阵稚嫩的狗叫,便见两只小狗,兔一般大,从乱砖中站起,慌乱地跑着,在砖块和水泥块的羁绊下,跑得跌跌撞撞、叫得奶声奶气。我想,它们卧着的地方,就是本来的家了。原来,并非村中所有的丧家犬都集中到了那一处人家,还有仍然不肯离开原来的窝者。

折回本来的路,走到尽头,是一条国道,于是往回走。路过那已经无人问津的小店,朝仍然坐在那里似笑非笑着的主人摆摆手,便又走到了那群狗的聚集处。这回,它们已经布不成阵了。在路上半卧着的,站起身,哼哼着走开;原来在路边的,也悻悻地躲闪着走开。虽然也有几只低吼着作跃跃欲试的扑咬状,见没有追随者,也就作罢,低吼几声走开。我旁若无狗地走过它们的聚集地,只把手中的棍子在脚边拖着,防止它们从身后突然袭击。我知道,只要有一根棍子在路面吱吱作响,它们就绝不敢扑上来。走过了这群狗,我仍然想着它们。我想,它们的主人扔下它们,那实在是正常不过的事情。政府按人口支付了租房费,至于租了什么样的房子,则由村民自己决定。最大限度地节省租房的钱,当然是村民们自然而然的选择。一家人挤到不能再挤地挤在一起,也就可以把租金缩到不能再缩。没有哪家会考虑狗的生存而把房子租得大一点,从而把租金花得多一点。在这样的时候将狗扔下,那是毋须考虑的做法。如果有哪家为带上狗而多付一点租金,就违反了固有的伦理观念,就不合乎情理了,甚至要受到村人的责难。政府是按人口给钱,没有把狗口算在内。即便政府也给了狗口一份钱,这钱也一定不会花到狗身上。狗仍然可能被遗弃。那么,这些狗如何生存下去?答案是:如果它们固守这里,它们只能饿死。虽说村民们养狗不会每日特意喂食,但五百多户人家的村子,狗每天总能在地上找到些吃的。一旦这里没有人生活了,狗也就断了粮源。它们唯一可能活下去的方式,是实现从丧家犬到流浪狗的转型,沿着我来的道路走出村子,走出群山,到城市里加入流浪狗的行列。然而,看起来没有这种可能。

此后,我隔三岔五还到这废墟村走走。已经有人在清理垃圾了。与政府僵持的人家在缓慢减少着。写着“有人”的墙在艰难地倒塌着。但那小店还在,主人依然每日坐在那里,做开店状。这家小店,可能是最难与政府达成协议的了。这家的事情应该特别令政府头痛。他开个小店,每日有一定收益,这笔账,算起来实在烦难。一定是卡那小店的赔偿上了。那些狗,仍聚集在那里,但狗毛一天比一天长,狗身则一天比一天瘦,身上也越来越脏。渐渐地透过长长的狗毛能看见狗骨了。但是,它们没有显露出任何离开这片废墟的迹象。从这个村子进入城市,像我这样的人,走起来也就个把小时;像它们这样的狗,小跑起来大概只需几十分钟吧。然而,要让它们完成从丧家犬到流浪狗的身份转换,似乎比登天还难。这不只是生活方式的转变,更是思维方式和价值观念的更新。是什么妨碍了它们完成一次必需的蜕变呢?或许有人认为是对原来主人的依恋。其实并不是。不能认为它们固守在这里就是在等待主人的归来。我后来从它们身边走过时,它们看我的眼神里已经基本没有了敌意。仍然有一丝警惕,但也有些许期待。它们中有几只,还会尾随着我,迟迟疑疑地走几步。我知道,它们绝不是要找机会咬我一口,而是试探着是否能跟我回家。我确信,只要我扔掉手中的棍子,再扔一点面包馒头之类在地上,它们就会跟上我。我从它们的眼神,从它们的身体语言中获得了这份确信。只要我把它们带回家,我就成了它们新的主人,很快就会对我忠心耿耿。所以,它们依恋的并非某个唯一的人,而可能是任何人。那种只认一个主人的狗,在一些故事中永生着。这样的狗,即便真有,也绝对是狗中的极其另类者。绝大多数的狗,是只要有人就行,是随时可以换个主人的。

对人的依恋、依赖,是人喜欢狗的根本原因;对人的依恋、依赖,却又是狗被抛弃、被杀戮的根本原因。据说,狗是从狼“进化”而成。我以为,“进化”这个词肯定用反了。从狼到狗,分明是生命的退化。我不清楚狗与人之间的亲密关系是如何建立起来的。狗与人之间,相互十分信任。人是极其信任狗的。人对狗的信任,远远超过人对人的信任。而狗确实是值得人无限信任的。狗会更换主人,前提是原来的主人已经消失。如果仅仅是被主人抛弃而主人仍然在那里,狗是赶不走、打不跑的。狗如此粘着人,也是因为对人的无条件信任。而它们不知道,人有时是多么不堪信任的东西。抛弃狗算得了什么?抛弃父母、抛弃孩子,在人类那里,也不算稀奇事。狗如果有思想,早就应该对狗与人的关系进行深刻的反思。

…………