一、基本信息

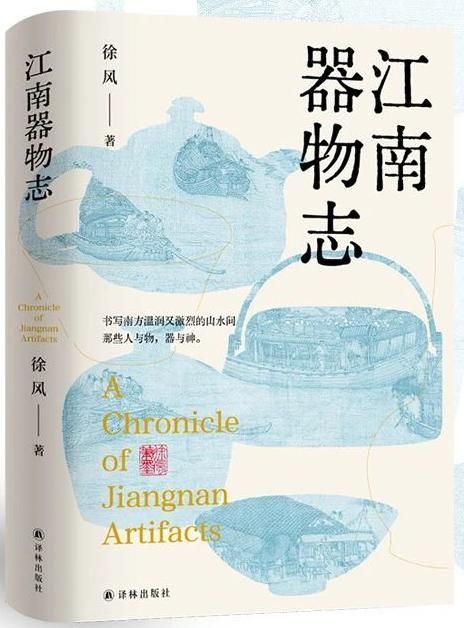

书名:《江南器物志》

作者:徐风

出版社:译林出版社

出版时间:2025年7月第1版

ISBN:978-7-5753-0772-7

二、作者简介

徐风,一级作家,江南文化学者,央视《百家讲坛》主讲嘉宾。已出版《包浆》《做壶》《忘记我》《江南繁荒录》等著述十九部。重要作品曾入选中宣部主题出版重点出版物项目,荣获中国好书奖、中国传记文学奖、冰心散文奖、徐迟报告文学奖等奖项。作品被翻译成英、法、俄、荷、日、韩等多种语言在海外传播。

三、内容简介

《江南器物志》是作家、江南文化学者徐风的最新力作。这部长篇系列散文以江南“器隐镇”为背景,用十个故事单元切入古镇民生的方方面面。“托江南之名,借器物说世”,聚焦人与器物的互动过程,展现出由“匠艺”层面深入“文心”内核的创作手法,和江南本土的地方文明,发掘江南叙事中的民间生命力。“器隐镇”是一个有着鲜活的气场的江南胜地,徐风用文学的想象和对现实名物的考证,激活了江南地理中的一座古城,深情写就一幅江南风情长卷。

科举、稼穑、节庆、风俗、嫁娶、庭院、舟车、服饰……这些都是中国文化语境里永不破败的肉身;俗世生活中的菜单、食谱、药方、茶道、风水、方术、古玩、字画,亦是中国人精魂里不可磨灭的诸般星宿,乃至茶馆、酒楼、当铺、钱庄、塾馆、文庙、诊所、会馆、别院……都是人世间必不可少的驿站港湾。

各种大小自在,俱是人间值得,这些景致都在《江南器物志》中的各个章节交替呈现。由此派生出诸多官吏、书生、师爷、农人、商贾、道士、郎中、艺人、民妇、工匠、讼师、洁夫……他们碌碌一生,各谋其所,各求其好。百余年中,这方江南场域的生民,或纠缠于情义,或困扰于器物,在“器隐镇”这个道场上,以各自的阅历,述说着他们的过往人生。

器有骨格,物有灵性。那些深巷里晃动的人影,幸与器物相依,人气手泽得以留存。器物亦有深情,它会以招魂的方式,呼唤精灵的归来,让远遁的人重新进入一个个世情烟火中悲欣交集的瞬间……

四、作家谈

我想记叙头顶的明月,我想探究脚下的厚土;我想追述祖辈们铭刻在器物上的恩德,我想解析时代差异留在器物上的胎记;我诅咒把器物沦为私欲的蜕变,我追踪器物成就生命个体的向死而生,我仰慕器物背后流淌的母乳般的中华文明,我痛惜民间精神的日渐衰落,让江南乡镇最有生命力的部分消弭殆尽,我在意为了一器之物在这尘世深处悲苦坚守的困顿生灵,我在乎小小器物里流溢出的满满慈悲。我向往那隐藏于江南广袤民间的风土情怀,也流连于那些古老传器中未被忘却的侠义肝胆,我珍藏起旧器物中先贤们被俗世湮没的宽厚仁爱,努力化作支撑我文字书写的拐杖和精神参照。

问:书写《江南器物志》的初衷是什么?

答:很多年持续对“江南器物”的关注与追寻,我始终在考虑一个命题:器物如何塑造江南人的审美?或者说,江南人的审美,如何通过器物来观照自己、塑造自己、提升自己。比如,吴文化的含蓄,对应了紫砂“光素器”的洗练无华;而“苏作”家具的简洁明快,对应了彼时文人阶层的崛起,让雅致美学在器物上发扬光大。

如果说紫砂壶作为个体符号,或许还不足以承载江南文化的整体性,那么,通过对一个特定地域烟火生活的百年书写,让陶器、木器、玉器、漆器、酒器、农具、餐具、文玩、杂件等“器物群”在俗世生活中以活色生香的形式呈现,将“器隐镇”作为一个“器物人类学”的平台,揭示百年器物作为中华文明DNA的密码功能。如:通过明式家具的空灵线条,解析江南文人的留白哲学;从家传的“邛竹鸠杖”,追问士大夫的为官价值观;从一张“合欢桌”蕴含的封建伦理,看如何实施对女性的摧残;也通过士子赶考、郎中救生、官宦退隐、稼穑传承、工匠秘籍……衬映一个时代的情义与隐痛。观照远去岁月里素昧平生的人们如何惺惺相惜。

由器物传递的恩德与暖意,如何抚慰风雨途中的悲凉人生——很多沉睡的器物故事,从时光的皱褶里走出来,集结到“器物志”的旗下。于我而言,这是一次艰辛而特别过瘾的写作。

问:通过对《江南器物志》的书写,你对器物是否有新的理解?

答:英国人类学家丹尼尔·米勒说:“器物使人成为人。”这不仅是一个学术命题,更是对文明本质的追问:没有器物,人类仍是动物;没有人类,器物只是自然物。二者的互动,才构成了所谓的“人性”。中国哲学最早提出“道器之辨”,认为器物是“道”的具象化载体,如礼器中的青铜鼎,不仅是实用物,更是权力与道德的象征。米勒的命题揭示,江南器物不仅是生活器具,更是“地域人格”与生存智慧的物质凝结。

在当代,这一观点还提醒我们:珍视物质文化(如传统手艺),警惕器物异化(如过度消费),思考未来人机关系,如AI载体是否会成为新“器物”?写江南器物志的动因,不仅是记录器物,更是通过人与器物的关系,追问“人何以为人”。

问:《江南器物志》曾以专栏“江南器物”在《收获》杂志连载。结集出书时,为何加了一个“志”字?

答:“志”的本义,为心之所向。在我看来,江南器物的“志”,既是对地域器物系统性的描述书写,又通过器物传递地域精神之志。这种写法接近本雅明所说的“星座化叙事”——器物不再孤立,而是成为跨时空对话的媒介,在互文中显现整体性意义。“志”也是一种抵抗遗忘的书写,在当今数字化时代重构“物”的尊严,在全球化语境中确立地域文化的个性不被湮没。不但记录已知,更是发掘未知,让“志”成为连接物质遗产与精神家园的文本实践。