一、基本信息

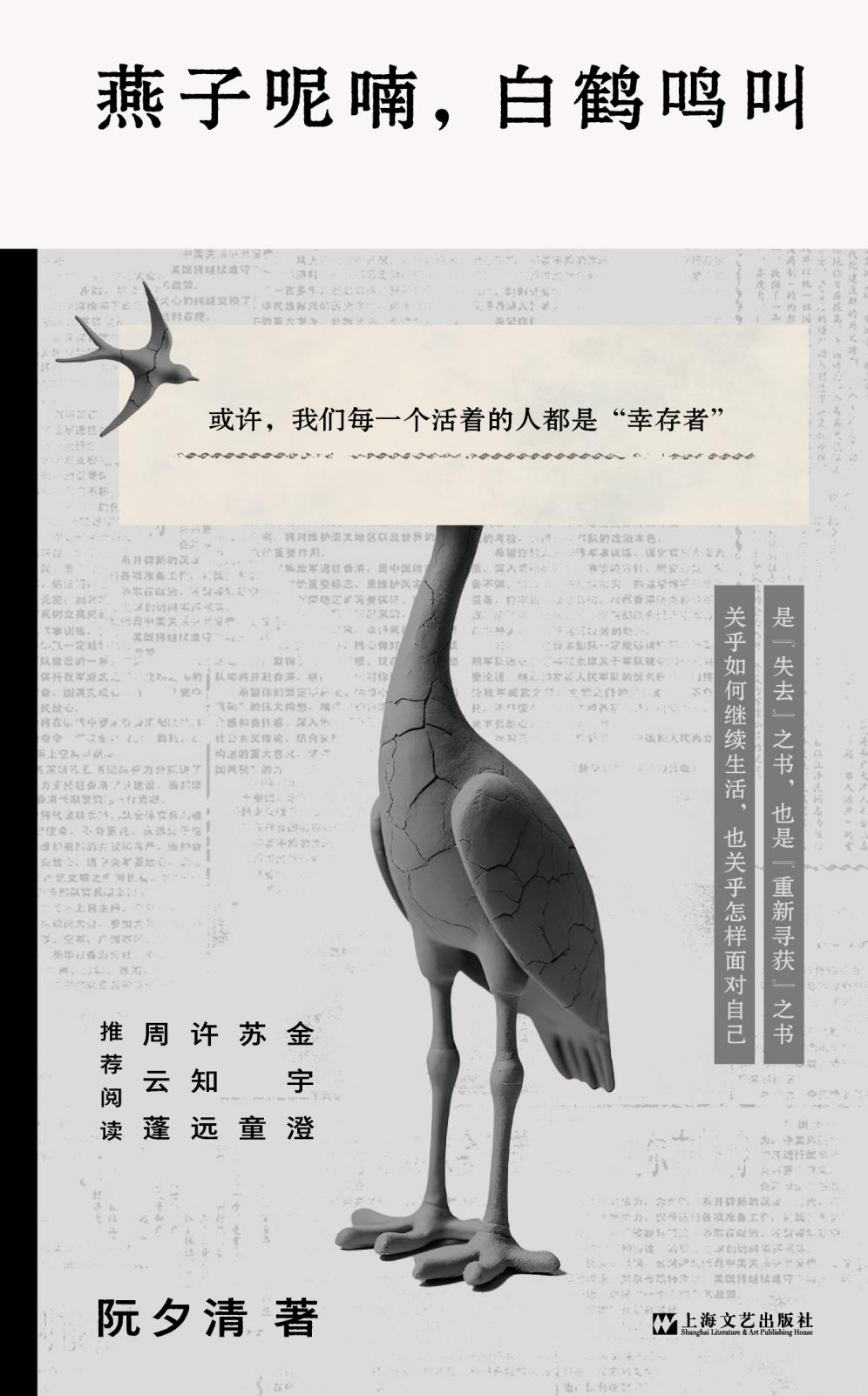

书名:《燕子呢喃,白鹤鸣叫》

作者: 阮夕清

出版社: 上海文艺出版社

出版年月: 2025-5

定价: 52.00元

ISBN: 9787532192892

二、作者简介

阮夕清,1976 年生,无锡人。写作者。1999 年写下《道家昆虫学》,翌年刊发手 《小说界》。2009年停笔,十一年后拾笔再写。近作在《收获》《十月》《上海文学》《花城》《当代》等刊物发表。获《上海文学》奖、紫金山文学奖、入选“2023《收获》排行榜”“2024城市文学排行榜”“2025《花城》IP榜”等,据其短篇《黄昏马戏团》改编的短片,入选金马影展。

三、内容简介

是“失去”之书,也是“重新寻获”之书

关乎如何继续生活,也关乎怎样面对自己

停笔十一年后,阮夕清拾笔再写。这是他的第一本书,收录六部短篇小说 《华夏第一公园》《运河铁人》《燕子呢喃,白鹤鸣叫》《讲苏州话的人》《窗外灯》《八音枪》,以及非虛构《“鬼迷”与“唔不交易”》。

四、编辑推荐

阮夕清是一个在低处发声的写作者,低到我们开始沉默后,才能听到他的声音,就像听到我们自己内心幽深处的爱与惧。他的书写总在探索这样一个主题:在生活无以为继时,如何继续生活?这是我们每一个人都可能面对的人生课题,或因由时代的变奏,或缘于琐细的意外,抑或在被无力感充塞的瞬间。换句话说,我们每一个活着的人都是“幸存者”。此外,在他笔下,时代不是背景,而是与我们的生活长成一体的异物,他精准地写出了我们无时无刻不在经受着的排异反应。这些作品将我们带人对“失去”与“重新寻获”的思考,予人慰藉,给人勇气和力量。

五、创作谈

试验针、鬼故事和燕子呢喃——关于《燕子呢喃,白鹤鸣叫》

我二年级下半学期,刚开学,不知起因,有奇怪的谣言在无锡各中小学盛传一时(上海、苏州同步),传某特殊机构要给孩子打试验针,男孩打脑门,女孩打肚脐眼。我班一同学宣扬此事,他说出药水名字、后果和打针具体时间,这个具体时间就在第二天下午,想到一众白大褂揪我出教室,再拿粗如笔杆的针尖扎我脑门,我心脏狂跳。我在吃晚饭时分享出自己的恐惧,父母不已为然。

第二天午后,我没再去学校,大人们都在上班,我想着有可能的破门而入,抱着火钳警惕。这个警惕保持了半个小时,直到我某位张姓同学敲门,他说好像没什么动静,可以去街上看看。那是个明亮安静的午后,蓝天白云,连阴影也在发光,我感谢谣言让我留住那个午后。街上没人,学校门口也没人,我们表现出来的紧张更多带有演绎性质。

我们躲在清名桥小学门口的公厕后,课间操音乐正常响起,操场上站满学生,看不出有谁不在。我并没有从恐惧里逃逸出来,反而更甚。其中一个原因当然是明天挨罚,另一个原因有点古怪,因为学校正常响铃,学生正常出操,出操后正常推搡吵闹,我和那些下午逃课的同学似乎本就不属于清名桥小学,在不在都无所谓,我莫名感到失落,明明是自己主动逃离,却仍有被遗弃的恐慌,第一次觉察到我和我们的微不足道。

鬼故事很简单,讲鬼故事的人却很阴险。南长医院太平间有闹鬼传闻,附近弄堂人心惶惶,四个少年去探险,故事主线就此结束。地名真实,少年名字他随便用了四个外号,田鸡、白皮、扁头、汤团。南长医院太平间位置特殊,它独立于医院大院。从弄堂进,隔一座废品站、三间库房、一座公共厕所就是这座红砖平房。你上个厕所会看到太平间,你卖个废品会看到太平间,骑车经过,会看见未烧尽的一条纸腿、半边红身子或一个金粉屋顶。深夜的太平间会笑,还能听到发报声,这种融合了《一双绣花鞋》《聊斋志异》的故事细节,几乎陪伴了我整个童年,当他说起开头,我们有一种轻松的期待,我自信能替他把故事说完。

他说,小学生田鸡、白皮、扁头、汤团决定组成破案小分队,解开“太平间笑声”之谜。他们约好晚上十一点半在路灯下等,人到齐后,踮起脚往太平间走。电筒光最后定格太平间门上。谁用粉笔画了只乌龟,尖头圆尾。门虚掩着,光照进去,好像有些物事在进进出出。汤团胆大,抬脚轻轻抵开门,两条光柱射进室内,几张水泥台子,披着白布,有人刚下床似的,皱巴巴的白布团在一边,耷拉下垂。他们手中的电筒不敢乱晃,光沿水泥台移动,移到墙壁,大片地图般的霉斑,移到墙顶,几张凝固的蛛网,不管移到哪里,光柱周围的空间始终在模糊地扭动。什么都没有。没有任何预兆,汤团大吼一声,我看见你了。

本就提心吊胆的几个被这一声吓得身心俱颤,汤团嘿嘿一笑,两手搭住田鸡和白皮肩膀,我就猜到了,全是迷信,太平间里什么都没有。四人很快回到南长街。田鸡放慢脚步,不知道为什么,他们跟着放慢脚步。路灯光下,田鸡脸色幽黄,这张脸盯着大家的脸,他说,有些事不对劲?田鸡说,我是三年级,扁头是三年级,白皮是四年级,汤团是四年级,对吧?不知谁回了句,那又怎么样。田鸡严肃地说,如果我们是三四年级学生,爸爸妈妈怎么会同意我们夜里十一点半出门,我问你们,我们刚才怎么到南长街的,你们回忆的起来吗,我根本想不起来,别说怎么出门想不起来,我连爸爸妈妈的样子,家的样子都想不起来,好像刚和你们说好一起破案,下一秒就到这里了。汤团、白皮和扁头听了田鸡的分析,若有所思,对,我们怎么到这里的?我爸爸长什么样?你知道我家住哪里吗?他们彼此问了些问题,没有答案,然后开始沉默,半仰起迷茫的脸,面朝路灯。

这故事让听故事的我极不适应,我不是被鬼吓到,听鬼故事,出现尸体、鬼、凶杀、死亡、坟墓都是我有所准备的,可这故事的恐怖潜藏着一种说不出来的恶意,像喝汽水,喝光才发现瓶底仰卧一只苍蝇。原来鬼故事里的主角是我们,究竟是什么样的我们,只凭空存在于故事,没有来历、家庭和爱,类似的设定我成年后才在欧美恐怖片中复习。讲鬼故事的人是个智力低下的中年人(听乡邻说,他童年、少年时还算正常,到青年和中年智力慢慢就消失了,在他身上,成长是一个智力消失的过程)。他讲得很慢,简单、准确,我把他的讲述进行了修饰。他常常在午后徘徊校门口,侧耳听一个半导体,三年级的我问他,你在干吗呢?他食指放嘴前,嘘,我在听长篇小说呢。这个终日游荡街头,到处显示自己存在,却又最没存在感的家伙,带给我第二次对存在的困惑,和第一次对长篇小说的想像。

我不记得在哪读到这句话,反正不是我说的:个人的生活不是在史书中保留,而是在文学中保留了下来。从这个角度说,其实个人的每一次写作,哪怕是虚构的,也都具有日记的意义。我看自己的小说,哪怕完全虚构的,它也像一本日记,里面记录了不被现实生活确定、或被现实无视的那一部分自我。那些自认被无视的部分,本身就包含了现实,它的呈现,反而补充了现实生活的完整,一部电影名字起的特别好,一个都不能少。写作让我发现了一群人的微不足道和略等于无,这一群人的结构、规模有待论证,不过由我及众,难免可疑;内观,看到“没有生活的生活”,却主要是自己的生活,由此,“试验针”“鬼故事”激活了一个平庸少年的孤单成长。

《燕子呢喃,白鹤鸣叫》就是一本讲诉“没有生活的生活”的书。“华夏第一公园”讲述我的保安工作和摆书摊经历;“运河铁人”是我和父亲不多的亲子时光,同时也是谋生时光;“燕子呢喃,白鹤鸣叫”是朋友的经历,那个喜欢置身宏大叙事的凶手吓到他了,他为此出差再远,也必须赶回家中睡觉;“窗外灯”写的是父亲同事,我上初中,父亲在提到他时,遗憾之余,总会恶狠狠对我来一句:你不好好学习,长大以后也是枪毙面孔;“讲苏州话的人”是小学六年级时见闻,如鲠在喉,理想是前线,崩垮之后,幸好还有爱这个后方,牢牢苦撑;“八音枪”是关于我在2022年冬夜的漫想,我的确失去了些除我之外不会有任何人在乎,甚至一说出来别人就当笑料的生活,反之,别人的失去于我,我不致于发笑,但我真的会在乎吗?至少,一个人要记住自己的失去,有些人的生活,是从得到后开始,有一种人的生活,是从失去后开始,我想,我是后者。

全书由六个短篇和一个非虚构“鬼迷与唔不交易”代替的后记组成,非虚构介绍了前面六个短篇写作的背景,我试图让小说和非虚构形成互文,不仅是成片和素材的关系,而是影片和平行纪录片的关系。有读者建议,从那篇后记开始读,和直接读小说会有不一样的体验;另有读者说,第七篇亦可当小说读,我觉得都可以,甚至从任何一页开始读都行,这似乎和一部分生活本身的断续、无头无尾、无节奏合拍。以第三人称写的后记中有以下一节,我挪作此文结尾,“电影《贫民窟的百万富翁》讲成长中的苦难印痕如何在神的悲悯注视下转化为获得,他亦有同感。阮夕清自然没经历过什么苦难,算不得为生活现实挣扎的底层,但他好奇的是,仅就他个人而言,普通到若有若无的成长印痕,属于大多数人的复制生活,极少数的唔不交易状态,经文学点化,也能转为现实的获得。正像那几行诗句所描述的,“灰雨的世界,/失去的世界,回忆的世界。//然后,突然,太阳闪耀。””

文学点化我的一部分生活,形成《燕子呢喃,白鹤鸣叫》,你打开它,我的生活就多一份清晰,我们得以一起聆听隐入文字中的燕子呢喃、白鹤鸣叫。(原发于《文学报》)