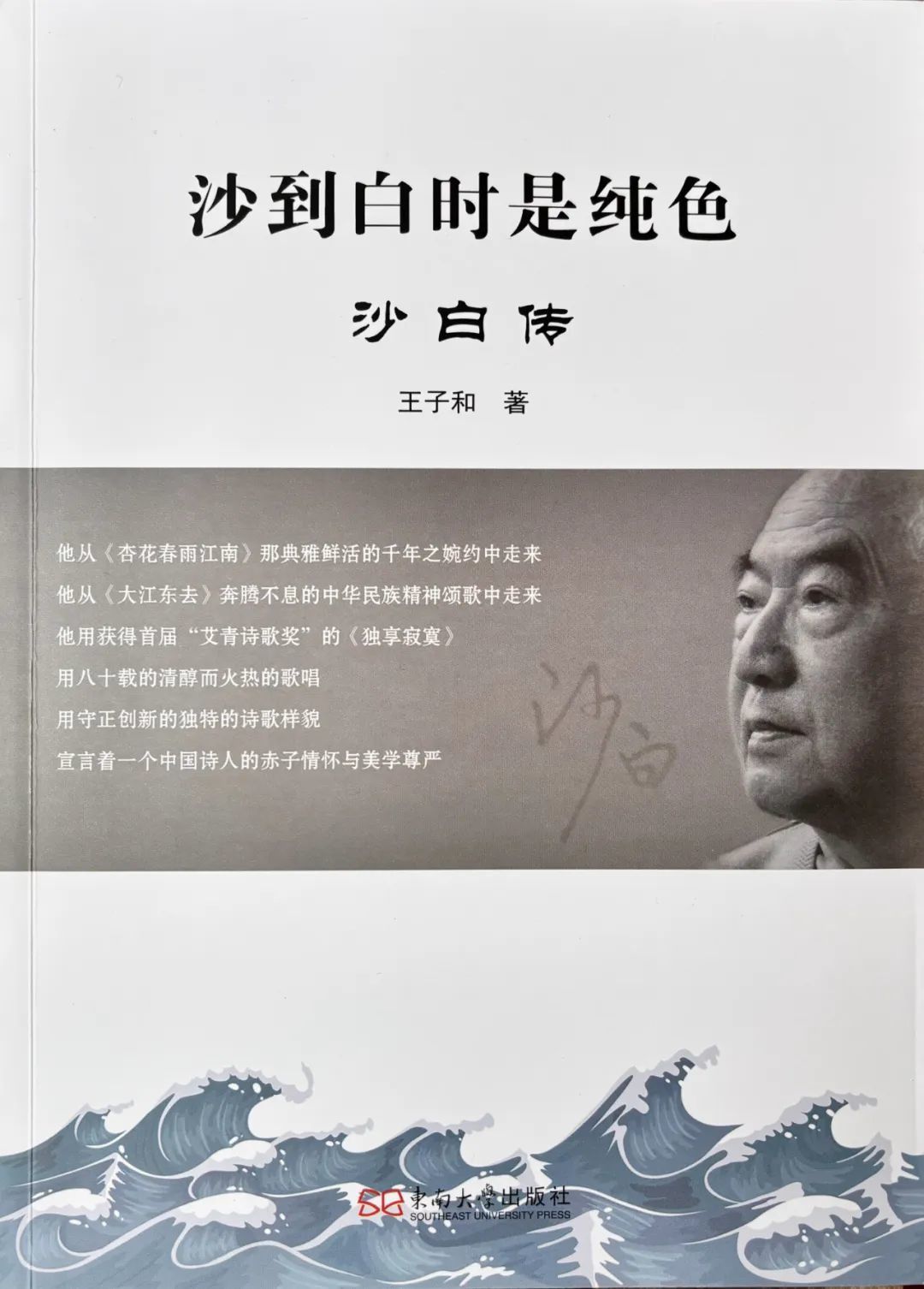

见人见诗见史——评王子和《沙到白时是纯色——沙白传》

文 | 汪政

王子和先生的《沙到白时是纯色——沙白传》出版了,这是江苏乃至中国当代诗歌研究的重要收获,值得祝贺!

沙白先生是我景仰的诗人,再加上他与我上辈的关系,所以在景仰之余又多了一份亲近。前些年,我经常代表taptap下载的游戏到南通去看望沙白先生,门一开他就把我拉到沙发上一同坐下,迫不急待地打听他老朋友老同事的近况,然后又总是留下一大段时间,询问我岳父母的生活,回忆他们一起在南通、南京工作的日子,而且我都能听到新的故事。沙白先生好像讲章回小说一样,每次给我讲几章,都不带重复。他的记忆力之好真的让我非常惊讶。其实,岂止是记忆力,那是他的对老朋友老同事的一往深情。因为情深,所以忘不掉。

虽然王子和先生是我的老朋友,但是,直到读到这部《沙白传》,我才知道他与沙白先生几十年的友谊。这友谊是晚辈和长辈的忘年交,是一个学生对老师的爱戴,也是一个诗人与另一个诗人之间高山流水的知音。王子和先生军旅出身,在部队时就从事文艺工作,后来到了地方,又长期在宣传文化部门供职。因为工作的关系,他擅长多种文体的创作,在诗歌和歌词创作上建树尤高。所以,由他来写《沙白传》真是再合适不过了。这合适来自于他对沙白先生的了解之深,来自于一个诗人对另一个诗人诗心的契合,更来自于他对沙白先生的深情厚谊。也正因为这一点,我们看到了一本不同于一般的传记。通常的传记,为了保持对传主叙述的客观性,为了减少作者主观情感的过多渗透,为了不让自己的先入为主影响了读者对传主的判断,大都尽量克制自己的主观评价。但是,这部传记不一样,不但抹去了作者与传主的距离,而且特别写出了两个人不同寻常的交往与情谊。这里不仅有他们文字上的交流,即使日常生活中的交往,也在传记中看得到。我们不仅看到了沙白先生的内敛、随和、优雅,也看到了王子和先生的热情甚至激情。不一样的关系,不一样的情义,流到纸上,就成了不一样的文字。它是传记,也是诗,是叙述,也是吟唱。频繁的换行与短句,跳宕的思绪与节奏,二十多万字,一路向前,没有任何的停顿,没有丝毫的倦怠,一种激情催促着文字如行云,如流水,如瀑布,如山泉,流淌、跳跃、奔腾、激荡。给诗人写传,就应该是这样吧?给自己亦师亦友的同道写传就更应该这样了。所以,这当然是一部当代诗人的传记,更是一个诗人对另一个诗人的礼赞,是他们之间友谊的见证。也许,这会影响了作者的判断,甚至,不无偏爱,但这又怎么样呢?唯其如此,才是性情的,才是磊落的,才是毫无保留的,也才如作者所言,是能了其夙愿的。这样的友情现在已经不多见了,我是真正的被感动了。有这样的友情是幸福的,它值得书写,值得分享,值得传扬。

沙白先生是中国当代著名诗人。在写这篇短评时,我特地查阅了资料,发现对沙白先生的研究并不是很多,可见,学术界对这位拥有广大读者,在中国当代诗坛树立了自己鲜明风格的诗人研究得很不够,与他在新诗史上的地位严重不匹配。沙白先生从上世纪四十年代初开始诗歌创作,其诗歌道路一直走到了新时期。他的作品与中国现代民族国家的发展道路,与中国社会主义革命与社会主义建设和现代化紧密联系,不同时代都在沙白先生的作品中留下了印记。中国古代有诗史互证的传统,所谓诗者史也,沙白先生的作品正是如此,他不同时期的作品就是中国社会变革的切片,从中可以见出时代的风云、社会的风尚与个人的情感。沙白先生是一个风格多样的诗人,是一个既注重生活积累,情感淬炼,又在诗艺上潜心钻研的诗人,所以,他的创作量并不大,但写一首是一首,如同他追随和敬仰的老师卞之琳一样。一个创作量并不算多的诗人,能形成多样的风格并被诗坛和读者认可,足以证明他在艺术上的成就。沙白先生的《苇笛》《江南行》《杏花春雨江南》《南国小夜曲》《水乡行》《秋》等等是中国当代诗坛“婉约”诗风的代表作,而他的《大江东去》《浙江潮》《太平天国石舫》《史可法衣冠墓》则是“豪放”风格的名篇。沙白先生诗歌创作受到西方诗风的影响,承继了中国新诗诞生以来的主流美学主张,同时,他又沉潜于中国古代诗歌文化,悉心揣摹,良有心得。中国的新诗道路也才百年有余,即使到现在都还在探索,远没有定型,其中,新诗如何民族化,如何与中国源远流长的诗歌传统相结合更是困扰至今的课题。因此,哪怕一点点成功的经验都弥足珍贵。纵观中国新诗史的研究,存在着两头重,中间轻的情形,也就是说,对五四时期的诗人与诗歌现象研究得多,对当下诗人与诗歌现象的研究也很热闹,但对中间诗歌地带的关注就很不够了。其实,从五四到当下,中间存在着广阔的诗歌地带,它是中国新诗道路的组成部分。这中间,不但许多诗人贡献了堪称经典的作品,而且,它在新诗探索上的经验与教训弥足珍贵,是中国新诗发展的宝贵财富,值得认真对等,系统梳理,仔细研究、汲取并在诗歌实践上继续验证和探索。由此,就可以看出王子和先生《沙白传》的价值了,它不仅是沙白研究的重要成果,同时也是新诗研究的重要收获,对我们重新认识中国新诗发展史中间地带的意义有着不可忽视的价值。

王子和先生在本书的后记中说,他理想中的《沙白传》是一本“集他的履历、他的为人、他的诗歌观,以及关乎他的诗歌大体样貌的书”,应该说,现在的作品已经达到了这一写作理想。作家和诗人有好多种类型,有的人经历丰富,故事远远大于作品,而有的人经历相对简单,为人又低调安静,不事张扬,对外界来说,只见作品不见人,沙白先生大抵上属于后一类。所以,王子和先生的《沙白传》可以说是因人设传,重点放在了沙白先生的作品上,放在其作品与社会生活的联系上,放在对沙白先生诗歌的品评解读上。它是一部人物传记,但从内容上说,更近于评传,也是一部诗传。作者追随传主多年,了解传主,更对传主的诗作烂熟于心,几十年如一日,心慕手追,别有会心。同时,作者又不限于一家之言,而是知人论世,博采众说,既有沙白先生的夫子自道,又有诗界各家的评论解说,加上王子和先生的提玄钩要,沿坡讨源,不但清晰地呈现出了沙白先生创作的轨迹,诗歌风格演变成型的过程和独具个性的诗歌艺术特点,而且能将其放在中国新诗发展的宏观背景上进行考量,荟集名家论点,让沙白先生的创作在纵横交叉的诗学坐标中得到了全面的解读。王子和先生本人就是位诗人,所以,他对沙白先生诗歌的解读既有上述的学术高度,同时又是感性的,是诗人与诗人的惺惺相惜、心灵感应,是诗艺与诗艺的美学对话。因此,这是一本诗人的传记,又是一本中国新诗鉴赏著作,一本难得的新诗普及读本。

《沙白传》的问世不仅让王子和先生得偿夙愿,也让沙白先生期颐之年能够通过它回顾自己的诗意人生。想到沙白先生与王子和先生对着这本传记凭窗宴语的场面,那是何等的温馨!不见沙白先生已经三年多了,每当故乡来人,总是问起,听说他老人家身体硬朗,耳聪目明,每日以书为伴,真是欣慰不已。

特以此短评祝沙白先生健康长寿,诗心永在!