我是一名媒体人,也是一名忠实的文学爱好者。从媒体人的视角读夏学海长篇报告文学《老兵仁心》感到格外亲切,收获颇丰。这部报告文学的成功,在于它用真实的笔触证明:伟大的灵魂无需虚构,平凡的生命亦可铸就永恒。作者以笔为炬,不仅照亮了周仁甫的“仁者之路”,也为报告文学如何讲好中国故事、凝聚时代精神提供了经典范本。

老兵写老兵,精神传承的“双向奔赴”

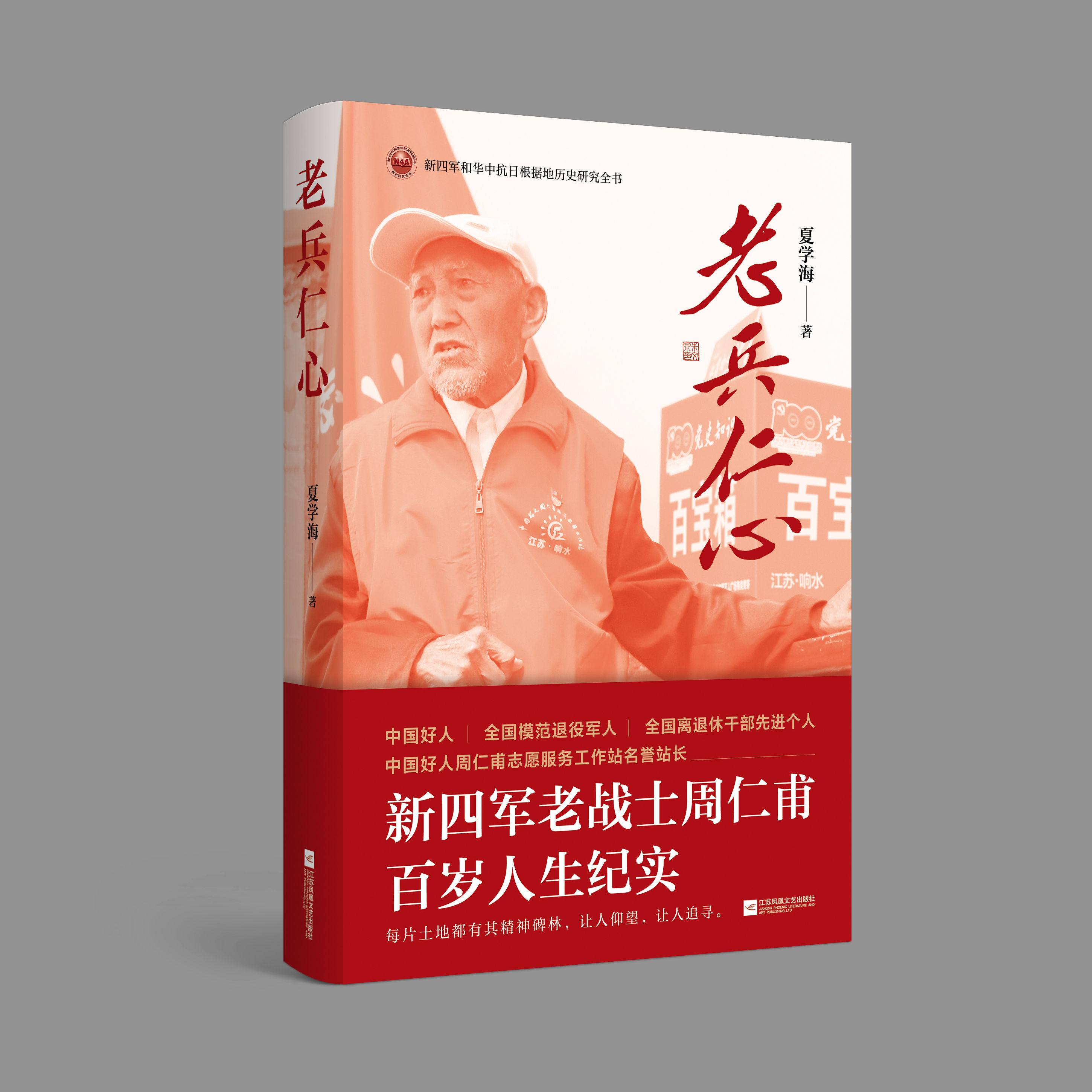

夏学海与周仁甫的相遇,是一场跨越时空的“老兵对话”。夏学海早年曾在工程兵部队服役,转业后从事新闻宣传工作,这段经历赋予他敏锐的社会洞察力与扎实的纪实功底。而周仁甫作为新四军老战士、教育工作者、慈善家,其一生与时代洪流交织,成为作者笔下“存史资政”的鲜活样本。两人的忘年之交,不仅是个人情谊的延续,更是对“老兵精神”的共情与传承。耗时五年,四次深入采访,积累两百余万字资料,以近乎田野调查的严谨态度,作者将周仁甫的生平融入中国百年变迁的宏大叙事中,既是对个体生命的致敬,也是对集体记忆的抢救性书写。

这种创作视角的独特性在于:双重身份的共鸣。作为退伍军人,夏学海对军旅生涯的切身体验,使他对周仁甫的战争经历、奉献情怀有着天然的共情;作为作家,他以“藏”与“真”并重的报告文学理念,既克制地呈现事实,又在细节中暗藏价值判断。例如,书中引用周仁甫1940年所作的战时诗歌——“泥塑木雕坐排排,八路草铺挨神台”,以原生态的文字还原历史场景,既保留了个体记忆的温度,又折射出战争年代的集体坚韧。

非虚构写作的“真”与“深”

《老兵仁心》的文学价值首先体现在其非虚构叙事的突破性。作者秉持“大事不虚,小事不拘”的创作原则,将报告文学的“真实”内核推向极致。

通过三类素材构建文本可信度:一是周仁甫的私人文献(如诗稿、日记、捐款票据等);二是沉浸式的田野调查,访谈记录;三是历史档案的佐证。例如,书中对周仁甫自费修建12座爱国主题纪念亭的记述,不仅列举了具体时间、地点与捐款金额,还通过受助学生的回忆,展现这一善举如何成为爱党爱国爱军教育的“精神地标”。

在表现手法上,作者巧妙运用“以小见大”与“叙议结合”的双重写法。塑造了周仁甫的“怪”:离休后甘当门卫、捐款至存折仅剩个位数、用柴草烧饭——这些看似琐碎的日常细节,被作者提炼为“超越常人人格”的象征符号。而穿插其间的议论,如“一滴水虽小,却能折射七彩阳光”,则将个体行为升华为时代精神的隐喻,引导读者从“感动”走向“思考”。

平凡的高标与信仰的力量

周仁甫的形象塑造,是《老兵仁心》最动人的精神内核。他的一生跨越了农民、军人、校长、慈善家等多重身份,但始终以“共产党员”为第一标签,以“一辈子为人民服务”为己任。书中通过三个维度展现其人格魅力:

一是战争年代的赤胆忠诚。16岁投身新四军,历经10余次战斗,面部被弹药永久性灼伤,却无怨无悔。作者以“土炮点火”的惊险场景,刻画其临危不惧的军人血性。 二是和平时期的无私奉献。离休后建立仁甫奖学金、助学金,捐款30余万元建立碑亭,自费宣讲红色故事,签订遗体捐献协议。这些行为被作者归结为“一辈子为人民服务”的初心坚守。三是生活态度的极致朴素。衣袜缝补、柴草烧饭、拒绝迎送排场,这种“苦行僧”式的生活方式,与慷慨助人的反差,凸显其竭诚奉献,不求回报的“无我”境界。

作者并未将周仁甫塑造成“高大全”的完人,而是通过矛盾性细节增强真实感。例如,他在学校当门卫时,发现一个孩子把花盆拿回家,他就去追赶孩子,这是一种粗暴的做法,他主动向孩子们做了检讨。家人对周仁甫“捐献遗体”的执念引发亲情冲突,他在签字前说服子女:“与牺牲的战友相比,我做的太少了”。这种并“不完美”的真实,反而使人物更具血肉。

一部镌刻时代精神的教科书

《老兵仁心》的社会价值远超文学范畴。笔者认为,它回应了三个时代命题:

一是红色基因的传承普及。在娱乐化、碎片化阅读盛行的今天,周仁甫的故事以“自编教材”“红色宣讲”“文艺说唱”等接地气的方式,将革命传统教育融入日常生活,为青少年树立了可触可感的精神偶像。二是道德重建的现实需求。书中记录的56张捐款票据、12座纪念亭,不仅是周仁甫个人的善行,更构成一种“道德示范”,激励普通人“不以善小而不为”。三是老龄化社会的价值重构。百岁老人周仁甫以“萤火虫”自喻,拒绝“养老即享乐”的刻板印象,展现了老年群体参与社会治理的可能性、重要性。

《老兵仁心》的创作延续了自徐迟《哥德巴赫猜想》以来中国报告文学“为小人物立传”的传统,并在此基础上实现了突破。它不再局限于人物与事件的表层叙述,而是通过深度挖掘精神世界,将个体命运与国家叙事有机融合,为我们在新时代讲好中国故事、凝聚民心所向提供了经典范本,也为报告文学的创作开辟了新的境界。