育邦出这本书之前,约我给他写几句话,大约引我为知己, 我欣然答应了,本来我实在是不擅长写序言之类的文字的。

想起来,春天的时候,我们一起去扬州参加一个文学活动, 在大巴车里,一路上我们聊了很多,都是关于 20 世纪以来的世界重要小说家作品的阅读感受,他的视野、见地、敏感性和判断力都是令人佩服的。此前,我就看过他的很多篇关于一些作家的小说作品的评析,发觉他的眼界开阔、感受力强,能够非常犀利地将一位作家的特质和创造性,以“育邦体”的散文随笔的方式,精粹地写出来。

他的这类文字都不长,文体意识很强,他是将这类文字当作某种“文章”来写的,潜意识里,也在确立着一种典范。文章的篇幅大都在几千字,却几乎字字珠玑,带有诗性和氤氲其间的才情,我们通过他的文字,能够迅速进入到他所书写的对象所创造的文学世界中,而这也正是他的目的所在。

《从海明威到昆德拉》

育邦 | 著

江苏凤凰文艺出版社

2025年5月

这本《从海明威到昆德拉》,所涵盖的作家可谓群星璀璨, 来自欧洲、美洲大大小小 17 个国家,我读下来,发现育邦并不像我那样,喜欢给所描述的作家划定地理意义上的范围和定位, 而是聚焦在作家作品本身的特质之上。育邦这本书描述的 40 位作家及其作品,也都是我非常喜欢和熟悉的。阅读这本书稿的电子版,我发现他收录了 40 篇文章, 篇篇都像是引领我们进入这些作家作品的一扇扇门。我们的读者有福了,时间那么紧,看书的时间那么少,我们现在可以依靠育邦的这本书,来引领我们进入那些往往颇有难度的文学大家的经典作品中。那么,什么是经典?卡尔维诺说:

经典得是一部开放的作品,能够在时间的长河中始终保持生命力,无数充满“热情”的重读和解读,不仅不会穷尽那部作品的可能,反而会使它在不同的环境中迸发出新的活力,赋予人类个体或群体生活以“新的意义”。

因此,就像是卡尔维诺所说的那样,经典是由无数的读者进行重读和解读的作品,并且这样的作品永不会穷尽其可能性。在这里,我要特别推荐育邦这本带有文学评析和书目类双重性质的书。说到阅读,我奉劝读者,多读一些书目类的书是很有裨益的。早在 1988 年秋天,当时我还在武汉大学读本科,就在珞珈山邮局旁一面绿树掩映的山坡上的一家书店里买到了一本书——《现代主义代表作 100 种提要 现代小说佳作 99 种提要》(下称《提要》)。这本书书名双行排列,红与黑的封面显得醒目而果决。作者为两位英国学者、作家——西利尔·康诺利和安东尼·伯吉斯,后者以小说《发条橙》而闻名,译者为李文俊等。大学期间,我就按图索骥,读到了书中提及且已被译成中文的小说,于是,现代小说在我脑海中有了初步轮廓。这书被我啃烂了,品相很旧,以至于多年后我专门找了一本崭新的《提要》作纪念。

1996 年底,我又读到余中先先生翻译的《理想藏书》,大约超过一半的书已被翻译成中文,我都买来读了。2011 年又推出增订过的新版《理想藏书》,厚厚的一大本。《理想藏书》在很长时间里都是我的案头书。这本书的撰述人是法国著名节目主持人、作家贝尔纳·皮沃先生。全书分为 49 个章节,按照各个语种和品类,每一章节介绍 49 种书,因此总计 2401 本书。有意思的是,安东尼·伯吉斯和贝尔纳·皮沃都很尊重读者的选择,安东尼·伯吉斯推荐了“现代小说佳作 99 种”,有意给读到这本书的读者预留一个名额,邀请有心的读者挑选一本自己喜欢的书补足 100 种。贝尔纳·皮沃认为,50 个品类共 2500 册是法国家庭必备的基本藏书量,也就是“理想藏书”的构成。后来,我接触到更多的相似书目类图书,但这两部对我个人而言影响深远。

2024 年,皮沃先生去世了,他的黑白头像占据了法国很多重要纸媒的头版头条。

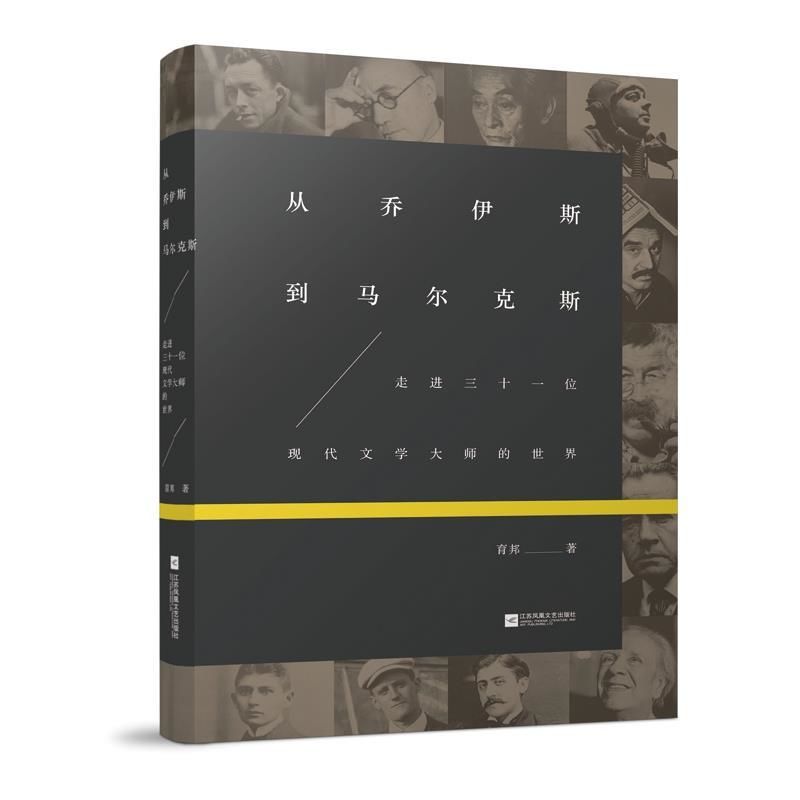

所以,我特别推荐育邦的这本眼光独具且文章精美的书评书目类散文集,我把他这本书,也列入我所喜欢的书目类的书籍中。因为,在今年的 6 月,译林出版社出版了我的《现代小说佳作 100 部》,在这本书中,收录了 100 部我认为五大洲重要作家的作品。和育邦的这本书的 40 篇文章对比起来,我发现,我们相重合的作家有 20 位,也就是说,他这本书里的 20 篇、几乎是一半的文章所谈的作家,我那本书里也谈到了。育邦在 2019 年出版的书评书目类散文集《从乔伊斯到马尔克斯》,书写了 31 位现代主义文学大师及其代表作,其中有 18 位作家也是《现代小说佳作 100 部》中的写作对象,超过一半的作家是我们“共同的作家”。这就是英雄所见略同了,这就是眼光独到中的判断力非凡了。

《从乔伊斯到马尔克斯》

育邦 | 著

江苏凤凰文艺出版社

2019年2月

育邦的这本书,很有文体意识。他是一位诗人,所以他在文章的题目和行文的语感上,都非常讲究。我随便列举几例,大家就能看出他的取向:

紫色刻奇的末日预言(赫尔曼·布洛赫《无罪者》)

一匹狂野的害群之马(维托尔德·贡布罗维奇《费尔迪杜凯》)

玩笑,一种小说道德(米兰·昆德拉《玩笑》)

被打碎的哈扎尔陶罐(米洛拉德·帕维奇《哈扎尔辞典》)

如何发明一本书(斯坦尼斯拉夫·莱姆《完美的真空》)

燃烧与咆哮(托马斯·伯恩哈德《维特根斯坦的侄子》《历代大师》)

一幅文字版的“格尔尼卡”(克劳德·西蒙《弗兰德公路》)

玫瑰不问为什么(菲利普·索莱尔斯《女人们》)

如果你在梦中去过彼得堡……(安德烈·别雷《彼得堡》)

卡夫卡的朋友,或命运棋局(艾萨克·巴什维斯·辛格《卡夫卡的朋友》)

熵,作为一种文学修辞(托马斯·品钦《拍卖第四十九批》)

变成一只鹅(阿莱霍·卡彭铁尔《人间王国》)

独角兽的笔记本(胡安·何塞·阿雷奥拉《动物集》《寓言集》)

从以上我所罗列的他的文章的题目,可以看到他那种敏锐地抓住作家作品最大特点的“一招鲜”,能让我们即刻感受到他书写对象的某个形象和感觉。这是需要功力的,非阅读过千册万册书所不能达到的境界,而育邦是达到了。

进入 21 世纪之后,随着全球化时代的深刻变革,世界文学的面貌出现了纷繁复杂的变化。文学不仅没有死亡,而且借助新型传媒力量具有了撒播效应,世界文学呈现出现代性和在地性, 大众关注和精英阅读并行不悖的景象,一些文学大奖的影响也呈现出跨越国界、语种和地理范畴的面貌。可以说,世界文学是由山海所相连,但却并不隔绝,而是在不断地交流交往和交汇中。山海是一种地理的大尺度的距离,文学却能够架起沟通的桥梁, 并把所有的距离拉近。

可以说,育邦的这本《从海明威到昆德拉》是从作家的生命历程与社会发展的变迁,从文学自身的传统到时代思潮的互相激荡,整合了文本、生平、个性、国别、宗教、政治、经济、地理等一切相关方面,凝铸成的一部丰富、多元、深厚的现代世界文学精神史。也许存在着个人的趣味和取舍,广义上说来,也凝聚了一个持续阅读和写作的文学人的眼光和对定评作家作品的关注。

在当下,我依然认为,阅读极其重要。哈佛大学教授哈罗德·布鲁姆曾说过,阅读在其深层意义上不只是一种视觉经验, 而是一种建立在内在听觉和活力充沛的心灵之上的认知和审美的经验。

而 1922 年,对现代主义文学来讲是一个极其重要的年份,其标志事件是《尤利西斯》在 1922 年 2 月 2 日的出版,以及这年 10 月,T.S. 艾略特的长诗《荒原》的出版。同在 1922 年,普鲁斯特自 1907 年开始创作的鸿篇巨制《追忆似水年华》七卷全部完成。其第一卷《在斯万家那边》的英文版也于 1922 年隆重推出,在英语世界引起了反响。这一年,卡夫卡完成了他的主要小说,两年后他就过世了。弗吉尼亚·伍尔夫在 1922 年开始写作长篇小说《达洛维夫人》。E.M. 福斯特在写他的《印度之行》,D.H. 劳伦斯在写作小说《袋鼠》。在中国,鲁迅于 1921 年 12 月4 日到 1922 年 2 月 12 日,在北京《晨报副刊》连载了其小说代表作《阿 Q 正传》,引领了中国现代小说的潮流。

从 1922 年到 2022 年这 100 年的时间里,包含中国文学在内的世界文学发生了巨大变化,百年间,杰出作家不断涌现,佳作连连,是他们的表达塑造了如今我们看待世界的方法,创造出一个个瑰丽的小说世界。

育邦这本书所涉及的 40 位作家作品,从地理范围中,可以看到西欧和中东欧作家、南北美洲作家,聚焦在作家的作品本身,但育邦的世界文学地图是点状的,点连成了线,并不像我那样,试图描绘出一个文学地理意义上的小说的“大陆漂移”。我有一个观点,观察 1922 年以来的世界小说发展史,大致可看到,每隔 20 年,现代小说在地理意义上会发生转变和“漂移”。比如,从 20 世纪 20 年代到 40 年代,现代小说出现的重点在欧洲,它们几乎奠定了如今我们所谈论的现代主义小说的基本范式。20 世纪 40 年代到 60 年代,现代小说的大潮转移到了北美和南美,出现了美国文学的多元生长和“拉丁美洲文学爆炸”现象。20 世纪 70 年代到 90 年代,出现了“无国界作家” 和“离散作家群”现象,更多亚洲、非洲作家涌现。这一阶段, 中国当代文学也带着独特的生命印记汇入世界文学大洋,世所瞩目。

假如不同语言的文学是一条条大河,那么育邦这本书所分析的作家作品,就是文学之河边醒目的航标,显示了里程和方位, 指引后来者能找到自己的目标。航标的出现对于行路之人是十分亲切的,就像当年 19 岁的我从书店捧回一本《提要》的心情。

我觉得,育邦的文章十分精美,他这本书的每一篇,大都在三五千字的篇幅,要把这个作家的基本生平信息说清楚,把他的代表作的主要内容勾勒出来。因此,育邦这本书是一扇门,打开门,我希望读者可以在育邦的带领下,迈出更远的步伐,从而进入小说那广袤的森林里。

读书总是最好的事,是倾听自我内心声音的唯一途径。作家索尔·贝娄说过:“自然而然,书一向是买得多、读得慢。但是,只要那些书摆在书架上,就像是一群广阔生活的保证人站在我身后。这就是书籍的感召和力量。”

作家们创作出了优秀或杰出的文学作品,它进入了我们的思想和生活,改变了我们的情感结构,变成了人类新的自我认知的方式。让我们把育邦这本书请回家,让我们开始阅读吧。

2024年8月2日

(作者系当代作家。全国政协十四届常委,中国作协党组成员、副主席、书记处书记)