2025年8月2日,王学芯诗歌创作研讨会在南京召开。本次会议在省作协和凤凰出版传媒集团的指导下,由省作协创研室、江苏凤凰文艺出版社联合主办。省作协党组成员、书记处书记、副主席丁捷出席会议并致辞。

王学芯是江苏作家,多年来笔耕不辍,出版有《双唇》《文字的舞蹈》《飞尘》《迁变》《老人院》《蓝光》等十三部作品,本次研讨聚焦其最新诗集《光域里》。该书凝聚数字时代的生活现场,聚焦网络科技、人工智能、工业等题材,用朴素、凝练的诗歌语言,写出了独属于这个时代的生活经验和生命感受。

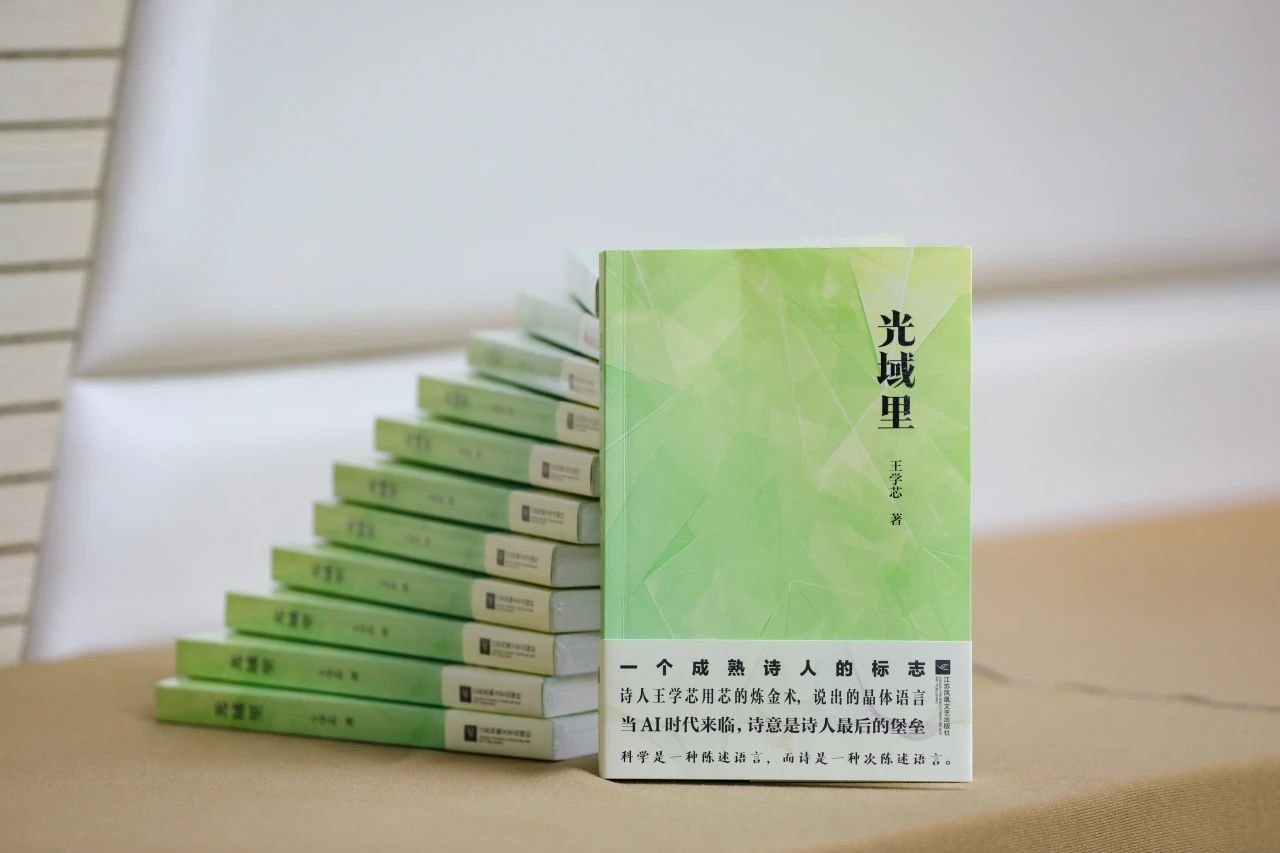

《光域里》

王学芯 | 著

江苏凤凰文艺出版社

丁捷在致辞中表示,江苏作为文学大省,诗歌创作活跃,涌现出了一大批优秀诗人。王学芯是江苏诗坛杰出代表,其诗风淳朴醇厚,以物性表征挖掘生活本真,新作《光域里》聚焦数字时代,以凝练的语言呈现科技、工业等题材的经验,展现了其快速捕捉新物象的敏锐能力。研讨会的举行是对他诗性坚守与艺术创新的肯定,期待各位专家深入研讨,助力诗人再攀高峰。

开幕式由江苏凤凰文艺出版社总编辑赵阳主持,副总编辑李黎作为出版方代表发言。李黎说,凤凰文艺出版社先后出版了王学芯的《老人院》和《光域里》两部诗集,其中,《老人院》以悲悯笔触深入老年人内心世界,展现了对老龄群体的关怀,新作《光域里》则聚焦科技与人类精神的关系,对数字时代作了前瞻性思考,体现了诗人的勇气和挑战精神。

来自全国的近20位专家学者出席会议,围绕王学芯诗歌创作的艺术特色、时代风格等话题展开讨论。中国诗歌学会副会长、江苏省作协副主席、《扬子江诗刊》主编胡弦主持研讨环节。

安徽省文联主席、作协主席陈先发表示,《光域里》是一部极具挑战性的诗集,它直面当代众声喧哗、虚实交加的复杂生活。诗集以二维码、AI等科技符号重构人的感知与存在,揭示了信息社会的二重性,并通过语言创新来探索诗歌表达的新可能。

吉林省作协副主席、《作家》主编宗仁发认为,王学芯具备强大的感受力与转化“酶”,如同专食硬骨的兀鹫,“将科技符号这一类几乎不可能成为诗的因素消化、转化成了诗”,这种转化既借助自然意象,也依靠人的肉身性与感觉经验,成功构建了诗性。

《诗刊》社副主编霍俊明认为诗集《光域里》完成度高,具有显著的复杂性,且前瞻性地回应了数智化时代的核心命题,深刻呈现了科技激进性与人性迟缓之间的张力。在这部诗集里,科技元素被彻底内化而非仅仅作为表面装饰,这展现出一个“50后”诗人罕见的先锋创作活力。

中央民族大学文学院教授敬文东强调诗不仅仅是对世界的反映,也是创造一个世界,《光域里》在创造新世界的同时也反衬了现实。他表示,作品中关于“人如何成为人”的思考以及展现出来的积极乐观的态度也让其感同身受。

上海交通大学人文学院教授何言宏指出,《光域里》在延续“光的诗学”基础上实现了重大飞跃。王学芯以诗学自觉与人的自觉回应高科技时代巨变,其核心在于围绕“人”书写世界,他在大量科技语汇中巧妙融入人文意象,将人文关怀植根于科技语境,堪称“中国式现代化的诗性表达”。

湖北省作协副主席、武汉文学院院长、《汉诗》主编张执浩认为《光域里》呈现出了“成熟的当代中国诗人面对这样一个五味杂陈的时代所持有的生活态度”,它不是简单的科技与文学二元对立的态度,且使用了一种完全个人化的语言往前推进,他试图用一个诗人的写作来为这个时代正名。

《解放军文艺》原主编刘立云认为《光域里》以“大胆进入,谨慎操作”的姿态,聚焦现代科技与寻常生活,用个性化的语言连接了诗歌和科技,既走进了科技领域又保持了诗歌的纯粹与尊严。

广州市作协副主席张鸿以诗集中《两千二百二十三句耳语》为例,赞扬王学芯用“童诗般的幻想视角”软化工业与科技语言硬度的能力。诸如“我用新的炼金术说出的晶体语言”“心愿越来越大,芯片越来越小”这些诗句,形成了微妙的对仗关系。

《十月》杂志副主编谷禾形象地将王学芯喻为“四代机配先进雷达”。他指出,在算法重构世界的当下,《光域里》对芯片、量子、互联网等题材的集中探索独特而可贵。王学芯以熟悉的经验打开陌生的空间,反思科技便利背后的异化危机,其创作回应了“诗歌何为”的命题,本身即是诗坛的“新质生产力”。

岭南师范学院文学与传媒学院副院长、教授张德明从“速度神话、时间哲学与人文优势”三个层面解读了《光域里》。他指出,诗集中大量出现的有关速度的词语折射的是现代人的匆忙与焦虑。此外,诗中面对AI技术可能加深人的异化与孤独,虽表达含蓄但发人深省。

上海市作协创研室主任、《上海作家》主编杨斌华肯定了王学芯诗歌创作中对类型化陷阱的规避。他认为,《光域里》相较前作有明显进步,诗集既融入时代洪流,又保持观照距离,其语言、结构方式的变化以及对“代际真实”的呈现,为其后续诗学的创作保留了回旋空间。

三峡大学文学与传媒学院教授刘波将王学芯的创作概括为“速度与激情”——快速掌握科技信息并以激情转化为诗。他认为《光域里》消除了早期诗集使用科技术语的生硬感,以作者真切体验让科技自然融入诗歌之中,在呈现科技便利的同时,也有对其带来异化的反思。

南京大学文学院教授傅元峰回应了关于王学芯诗歌“AI腔”的疑问。他指出,王学芯并非将新词,如“芯片”、“电子城”等作为冰冷的语言装置,而是在日常世界情景中与之建立关系,其核心在于“句子是否朝向新的物象敞开”,这使其诗歌避免了“AI腔”。

《扬子江文学评论》副主编何同彬指出,王学芯退休后接连出版《空镜子》等五部诗集,展现了“六十之后”诗人的旺盛创作力。其创作直面城市化、老龄化等时代重大课题,积极构建诗歌与宏大叙事、公共性的特殊关联。他勇于尝试运用新词语进行创作,探索在AI时代背景下诗歌语言表达的合法性与可能性。

江苏省作协小说委员会副主任、《青春》主编李樯表示,《光域里》是对数字时代的深刻回应,作品用诗歌探索科技如何重塑人与社会的关系,揭示了其中的困惑及对于本真生活和温度的渴望。在形式表达上,形成了一种既硬核又充满张力的诗歌风貌。

《扬子江诗刊》编辑部主任白小云总结了王学芯从抒情到哲思的创作道路演进。她认为,《光域里》开辟了“诗歌科技书写”的新路径,既连接了当下的科技时代与记忆中的传统文化,又以个性化修辞平衡了理性思辨与情感表达,在“光”的隐喻中记录时代进程,为诗歌打开了审视科技时代的新窗口。

王学芯

王学芯在致谢环节谈及创作理念,他表示,自己近年来专注于挖掘不同领域题材直至写透,包括科技发展、人与人的关系及人性议题等多元化题材。自己将继续保持创作者的心态,跳出写作惯性,创作出更多更好的作品。(王康)

与会专家合影