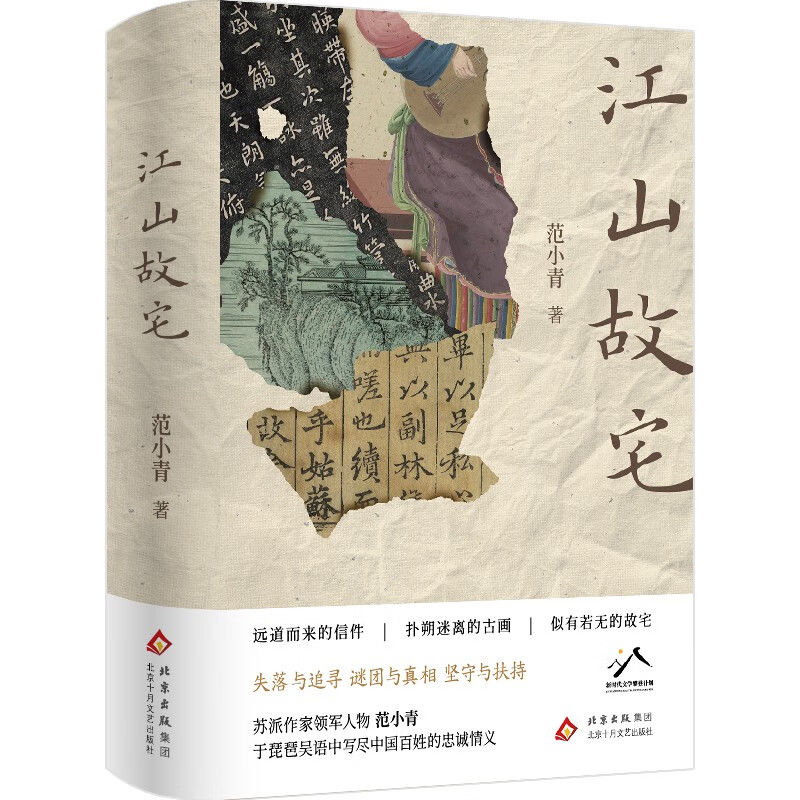

老宅、古画、评弹、苏绣、园林……当姑苏百味在著名作家范小青笔下尽现,一段尘封多年的家族往事也由此揭开。其背后究竟寄寓着怎样的坚守?它于范小青的创作又意味着什么?近日,北京十月文艺出版社推出范小青最新长篇小说《江山故宅》,于琵琶吴语中写尽中国百姓的忠诚情义。作品入选“新时代文学攀登计划”支持项目。

巧妙融合多个文化符号

“那一年初夏,有三个人走进了言桥巷7号。所有人都不会知道,他们这一步走进来,后来改变了这么多人的人生。”《江山故宅》从一座老宅子开头,不但营造出一种扑朔迷离的氛围,同时也将读者带向一个悬浮于现实的阅读场域。而《江山故宅》书名的灵感,即源自杜甫的一首诗:“江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。”

在范小青笔下,一位名叫言子陈的古建筑专家,为课题调研回到阔别已久的家乡苏州,同时也收到家乡街道的通知,本以为消失多年的老宅却依然存在。言子陈在一位接一位街巷故人的指引下,探寻言氏故宅“不易堂”的真正所在。在此过程中,早年间因事故去世的恋人、一封引起轩然大波的家族密信、一幅影响两个家族近百年的神秘画作等,都成为“不易堂”真相的背后线索。

范小青通过不断切换各个角色的主讲人身份,巧妙融合苏州园林、刺绣、评弹等文化符号,书写了一座城和几代人在历史长河中的浮沉变迁,牵引出两个家族从清末民初到当代中国跨越百余年的兴衰变化,彰显了中国文化重情重义的深厚传统。

曾在南京工作十三年

“我一直是热爱、喜欢我的家乡苏州的,早年也一直住在苏州、写苏州,但是经过在外奔波,再回头来看苏州,更加有对比、有参照,更看清楚差异和特质,体会也就更不一样了。”从2008年1月到南京,到2021年年初回到苏州,范小青曾在南京工作长达十三年。这段在南京“打工”的经历,也让她后来对家乡有了更深切的认识。

结束南京与苏州的双城生活后,范小青很快就创作出了一部《家在古城》,以非虚构形式写出了苏州古城的前世今生,写出了古城内在的肌理。新作《江山故宅》则又凝结了她对家乡的全新认识。

正如范小青所说:“物质也许终究会荒芜和消失,但是精神的重建和永存,更是我们赖以生存的支柱。”《江山故宅》通过具象的老宅,呈现出物质和精神的关系,并着重写了人类生存的双重世界。

范小青一直以为,从小到大都生活在苏州的她,对于苏州文化的方方面面肯定是了如指掌、烂熟于胸的,但事实并非如此。也正因如此,她才更觉得有责任去写苏州。

让写作更具现代性

在中国作家中,范小青以高产著称,且风格多变,而她的“苏州”书写则变得更传统,也更具现代性。

在《江山故宅》中,她写苏州人说话不分前鼻音和后鼻音,四声音调也经常颠倒搞混,所以就造成了错把“尹宁”当“婴宁”的误会,而“婴宁”正是蒲松龄小说《聊斋志异》中的人物。她写“我”有一个哥哥一个弟弟,兄妹三人,三个名字都有“chen”,言子谌、言子陈、言子辰,看起来不一样,喊起来却一模一样。这种看起来匪夷所思的取名,暗含着什么隐喻?是不是真如他们的爷爷言耀亭所说,是因为言家缺个“诚”?

“我在写作中故意制造信息与真相之间的裂隙,也许是想请读者主动参与文本解谜,所以有的时候我会努力去弥补漏洞,似乎要给读者一个交代。”范小青介绍道,但更多的时候,她会故意漏洞百出,且并不急于去弥补这个漏洞,一切皆因为周围的世界已发生变化,再也不是她自以为熟悉、自以为理解的世界了。这个世界与之前的想象不一样,有点奇怪,“让人措手不及,也让人无所适从”。

所以,放在从前,范小青会以全能的视角写作来告诉别人,世界就是这样的,世界就是那样的;但现在,她在小说中再也不是无所不能、无所不知。“小说中逻辑漏洞和巧合很多,是在改变我们与世界对话方式的前提之下,所进行的一种容纳歧义的探索,对绝对真理的疑问,亦可在虚实交错中折射出人性的多面性与认知的边界。”

即便如此,范小青在作品中仍释放着一个老作家应有的坚持,并在不确定中触摸着人性的真实温度。这就是她对生命的态度,对人类永恒价值的探寻。