作家朱辉在新作《万川归》中,讲述了一群生于20世纪60年代的人在改革开放浪潮中四十余载的生命故事。2025年6月14日,朱辉长篇小说《万川归》创作研讨会在南京召开。全国政协文史委副主任、中国作协副主席阎晶明,中国作协副主席、江苏省作协主席毕飞宇,江苏省作协党组书记、书记处第一书记、副主席郑焱,省作协党组成员、书记处书记、副主席丁捷,以及省内外近20位专家出席研讨。会议由丁捷和江苏省作协副主席、苏州大学教授王尧主持。

朱辉是江苏“60后”作家代表人物,他毕业于河海大学(原华东水利学院),上世纪80年代开始文学创作,他持续关注普通人的生存状态与精神世界,已出版长篇小说《我的表情》《白驹》《牛角梳》《天知道》,中短篇小说集《看蛇展去》《和辛夷在一起的星期三》《交叉的彩虹》《午时三刻》《夜晚的盛装舞步》等,曾获鲁迅文学奖、汪曾祺文学奖、高晓声文学奖、百花文学奖等重要文学奖项。

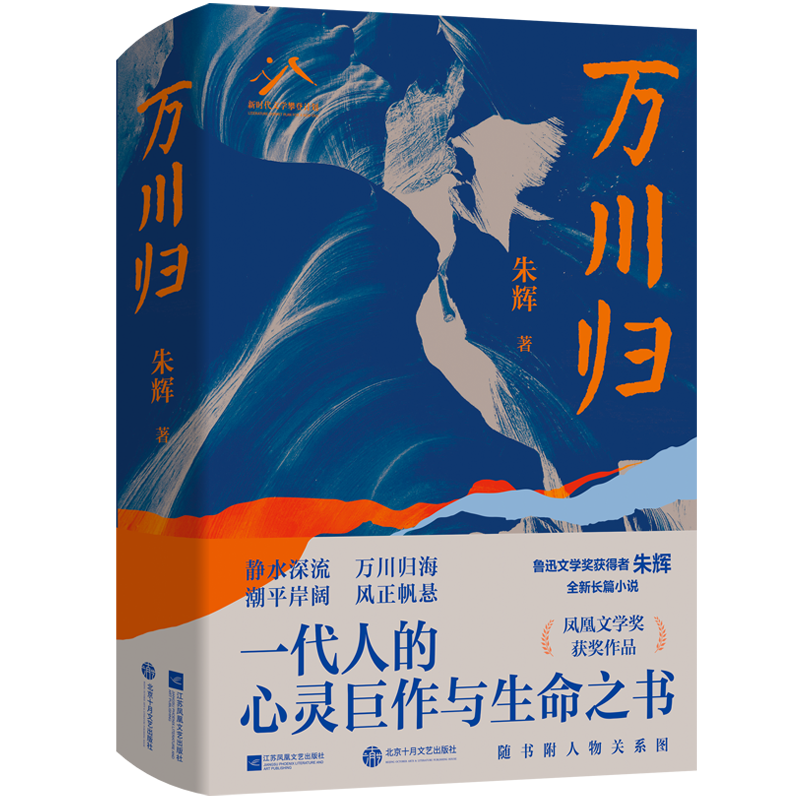

《万川归》是朱辉时隔近20年捧出的第五部长篇小说。小说起念于2020年,2021年动笔,写完之后“五易其稿”,2025年由江苏凤凰文艺出版社和北京十月文艺出版社联合出版。之于朱辉,这是一部凝结着他人生积淀与艺术锤炼的重要作品。

《万川归》

朱辉 | 著

江苏凤凰文艺出版社、北京十月文艺出版社

2025年5月

全国政协文史委副主任、中国作协副主席阎晶明

阎晶明在讲话中说,《万川归》是一部描写新时代中国现实的长篇小说,它直面生活的矛盾,书写每个人面对的艰难困苦和喜怒哀乐。故事从万风和开始,延展出家庭、爱情、亲情、商场、社会、文化各个方面的内容,组成了一幅丰富驳杂又万川归一的生活画卷。朱辉从当下落笔,借着人物逐次展现了整个改革开放以来的生活,作者携自己的人生经历进入人物、进入故事,呈现了物质社会发展进程中人的精神空间的复杂纠缠,尽管支线众多,主流依然鲜明,既张弛有度,又充满张力,是一部具备长篇小说结构意识,也体现了长篇小说独有特点的作品。阎晶明认为,这部作品对我们当前的文学界来说,也具有启示价值。

“一部恰当的长篇,在这样一个恰当的时候出现了。”毕飞宇在讲话中说,《万川归》是朱辉在58岁的时候动手、60岁的时候写完的。“60岁前后,上帝会走进一个人的内心,去摸一摸开关,我坚信朱辉的这本书就是上帝进入他的内心,关上一些开关,同时打开一些开关之后,完成的一部作品。”《万川归》带有很强的总结性质。朱辉最了不起的一点是他从不左顾右盼,进入小说之前,内心非常朴素,这可以说是一个作家的美学品质,也是文学的品质。

郑焱在致辞中指出,作为当代文学版图上极具辨识度的作家,朱辉形成了自己独特的文学风格和美学特质。他始终对日常生活保持着敏锐的洞察力,无论是展现乡土风貌的乡村题材,还是呈现都市百态的城市题材,都洋溢着浓郁的烟火气息,让读者能够从中真切地感受到生活的温度。希望各位专家深入剖析朱辉的新作《万川归》,分享见解和感悟。

北京十月文艺出版社总编辑韩敬群和江苏凤凰文艺出版社社长张在健作为出版方,揭秘了成书背后的故事。韩敬群说,“就像一代有一代之文学,我会觉得一代人应该有一代人总结自己的一生,把自己最宝贵的人生经历放在一部作品里面去。”张在健希望,《万川归》能成为一面镜子,“在这面镜子当中我们能照见自己的内心,照见过去,照见未来,让不同代际的读者共同思考个人与时代的关系。”

善之理想:时代叙事与生命叙事的交叠

“这部小说是朱辉对迄今为止的人生所作的一种总结”,江苏省作协副主席、省文艺评论家协会主席汪政看完以后感慨,“是他对社会有了一定认知以后,对自己这代人所作的总结:我们的位置在哪里?我们究竟看到了什么,经历了什么,遗憾是什么?又在哪里容身和安放?”

《万川归》以中国改革开放40年来的社会变迁为时代背景,塑造了一系列鲜活的人物群像。小说名由三位主人公的名字——万风和、丁恩川、归霞——各取一字组合而成,化用《庄子·秋水》“天下之水,莫大于海;万川归之,不知何时止而不盈”,承托了朱辉行至人生中途的感喟和追问。

“三个人从不同角度凸现了作家想表达的东西”,中国作协小说委员会副主任潘凯雄说,万风和从小镇青年到大学老师,再到自主创业做民营书商,之后转向房地产,在整部作品中与大的时代年表形成隐约的对应;丁恩川笔墨留在最后,在主持参与国家水利建设过程中,实现了自我价值;归霞选择在舒适区生活,虽条件优越但有点空心。“三个人物在生活、情感和人生归途上不断寻找答案,最终走向和解。”

朱辉将对时代的感受落到对个人生活的刻画上,再层层深入、开掘人物内心世界,沉积出活人身上遍布暗疾的生命戏台。复旦大学教授郜元宝指出,《万川归》看起来是社会全景小说,但到底还是一部反思小说。他关注当代中国历史与现实的发展变革,但更关切时代当中那些具体的人,江苏省作协副主席、南京大学教授王彬彬对小说的语言感觉和语言意识予以了赞赏,他认为小说涉及许多血缘家庭、器官捐献方面的具体伦理思考。《光明日报》高级编辑、文荟版主编饶翔分析指出,万风和兼具身体和精神的双重暗疾——肾上的瘤到衰竭的心脏;发现儿子不是亲生的;为了做生意,先是转赠父亲的印章,后又出卖自己的身体。归霞同样有身体上的疾病,并在婚姻生活和人生价值归属上面临重重问题。他认为,《万川归》是为20世纪60年代人立传的小说,“它像一个生命的交响曲,有着不同的乐章和深度,也像是一个晶体,折射出不同的面相和人物。”

身体困境、生命困境、伦理困境。“朱辉聚焦的这代人是折腾了一辈子,兴奋了一辈子,追求了一辈子,但富足了以后又感到什么都没有;最后的人间之爱是来自一个大家都不认识的器官捐赠者——李弘毅。”郜元宝说。

丁恩川、李弘毅在小说中担当了某种理想化原型。汪政、山西大学教授王春林等注意到近期文学作品频繁出现类似的人物设置,比如《璩家花园》里的璩天井、《云落》里的万樱、《一日顶流》里的胡莘瓯……借由他们,作品贯穿着一种光明向善的主题和理想。《长篇小说选刊》主编宋嵩认为李弘毅这个形象接近于俄罗斯文学传统里梅什金公爵这类人物,这恰恰是当下创作中欠缺的对理想主义的坚守,对知识分子与时代关系张力的表达。他认为《万川归》是今年以来,甚至一段时期以来长篇小说创作的一个亮点。

谜之迷思:从破解真相到接受未知

“这个小说里面我想知道的很多事情朱辉都没有告诉我,比如说马艳究竟有没有参加那场绑架?杜松的父亲是谁?李璟然去哪了,她究竟和谁在一起?甚至连李弘毅怎么死的我们也不知道。”浙江大学教授翟业军说,“这种克制书写,绝非叙事的妥协,而是对人本身的深刻尊重。”

小说开头始于向真相的滑行,顺手丢出血缘身世之谜。“这个东西为什么这么重要?”在王春林看来,由于我们是一个有祖先崇拜情结的民族,血缘、家族在传统观念里被看得很重,我们是在这样的前提下来看待生死困扰的;生死困扰和器官移植,使此时的万风和感到了一种强大的虚无感。

这不是朱辉第一次写血缘关系和身世之谜。南京大学教授张光芒指出,朱辉在《我的表情》《天知道》《别人的眼睛》《万川归》都写过亲子鉴定,其间,他的叙事伦理经历了三次转变,从迷茫困惑到坚持破解真相的意义,再到《万川归》最后是不是亲生的已经不重要了,“这时叙事伦理表现出了新的指向,即很多时候生命的意义就在于未知,在于空缺。”尽管这部小说仍然采用第三人称叙述,但这时的朱辉拒绝上帝视角,经常搁置一些悬念,就像器官移植传达出的,“人的生命意义有时候是通过他者来延续的,通过偶然性来决定的。”

迷雾散开复又聚拢。“这个不说的空间在小说当中很重要”,在《思南文学选刊》副主编黄德海看来,这是一个经历过世事的智慧者所写的小说,也是一本充满智慧的小说。朱辉对这个世界不再是单向的理解和思考,这里面包括着一个人对自己的生命历程和生命终点的思考。

“有阳光可以照射之处,也有目光不及之处,在这里面既是写作者的节制,也是对更广阔、更丰富的世界的一种承认”,陕西师范大学教授、《小说评论》主编杨辉说,“不光是生活世界,包括精神世界,包括心灵世界无法触及的东西,对我们可知和不知的东西的一种敬畏”。

“《万川归》的书名意义是大于三个人的名字的”,王尧说,“它从2006年开始写起,写了我们这一代人最终归向哪里。当中有真实的困惑和选择,也有虚无和反抗虚无的东西”,这些都是58岁的朱辉自然会思考的问题。

情感之川:小说的叙事动力学

南京师范大学教授何平注意到,“这部小说是从不洁开始的。”

对注重结构设计的朱辉来说,这应该是有意的设计。理工科出身的朱辉在短篇小说创作中就精于结构,到了这部长篇,依然如此。

《文艺报》总编辑刘颋感觉,人物的疲劳感是牵动小说的隐秘动力。时代和社会快速迭代造成的外部压力,以及每个人物的内心愿望和目的生发的内部力量,构成的内外合力让每个人处于一种“中年疲劳”的状态中。“他们对人生的期望以及他们事实上所到达的位置,中间永远差了一口气,差的这口气就是小说的生发空间”。

在刘颋看来,朱辉把这一切隐藏在不动声色的叙事河流中,又借助对比和隐喻等技术装置,织就了一张张力十足的小说之网:丁恩川、李弘毅、万杜松三个人物构成了与万风和、归霞的对照组;以“跳水”隐喻人生;反复出现的“蛇”和印章,象征着人物的精神压力和内心恐慌;“李弘毅的各个器官,实体化转移到其他人身上,也是一个巨大的隐喻。”

在技术处理之外,朱辉仍然将情感作为小说的基本原动力。“朱辉在中短篇小说里特别擅于处理情感,正是多年来在情感叙事学上不断地探索、创新,才能在长篇小说《万川归》里形成丰沛的叙事动力。”《扬子江文学评论》副主编何同彬说。

从不洁的开始,到向善的归宿。“这个作品表现了很多严肃的东西,体面的东西”,江苏省作协创研室副主任韩松刚说,“小说呈现了当下时代稀缺的严肃性思考,彰显了人性尊严和生命体面。”

“创作是孤独的事情,是痛苦和欢乐交融的跋涉”,朱辉在答谢时说,《万川归》距离上一个长篇近二十年了。“以前我是分析别人,这次我决定以我们这一代人为样本。我动用了两种仪器,我把显微镜对准了我自己的心,把望远镜对准了我们这代人四十年的背影。我不但想让读者看见我们激流中的身姿,也试图让读者听到我们的喘息和心跳。这本书充满了选择,我二十几岁就知道了,选择就意味着放弃和坚持,它可能带来满足、遗憾,甚至后悔。我爱文学,我不后悔。”(文/俞丽云,图/于邦瑞、王康)

新闻链接:

南京日报:从水利转战文学,鲁奖得主朱辉新作引发热议——用“望远镜”观察一代人的40年

文艺报:朱辉长篇小说《万川归》创作研讨会在南京举行

交汇点新闻:鲁奖作家朱辉回望改革开放:听到一代人的“喘息和心跳”

文学报:“把望远镜对准了我们这代人四十年的背影”|朱辉长篇小说《万川归》创作研讨会南京举行

新华社:朱辉《万川归》:凝视一代人的静水流深

紫金山新闻:用“望远镜”观察一代人的40年,鲁奖得主朱辉新作引发热议

扬子晚报:朱辉:用“望远镜”对准一代人的四十年

现代快报:急流中的身姿与心跳,朱辉长篇小说《万川归》研讨会举行