导语

青春是生命之泉的涌流,青年是文学发展的希望。江苏作协历来重视青年文学人才的发现培养,通过组织培训、学历教育、文学评奖、青年论坛等多种方式,帮助青年作家、批评家成长成才。2019年起,先后启动两轮“名师带徒”计划,推出“文学苏军新力量”“江苏青年批评拔尖人才”等人才梯队,进一步建强文学苏军方阵。省作协下属四大期刊同样把青年文学人才培养列入办刊重点:《钟山》举办全国青年作家笔会并联合《扬子江文学评论》举行扬子江青年文学季,设立面向全国青年作家的“《钟山》之星”文学奖;《雨花》坚持做好“绽放”“雨催花发”栏目,承办“雨花写作营”;《扬子江诗刊》设置“新星座”“早知潮有汛”栏目,每年评选扬子江年度青年诗人奖,推出江苏十佳青年诗人,举办长三角新青年诗会等青年诗歌活动;《扬子江文学评论》推介优秀青年学者的批评文章,连续八年组织扬子江青年批评家论坛,2023年起,深入高校文学院举办学术工作坊……江苏作协多措并举,囊括新鲜“青年面孔”,凝聚青年文学力量,展现文学薪火相传的独特魅力,见证一代青年作家、学者的探索与创造。

近期,江苏文学以全新栏目“文学新火”,与四大点点娱乐场联袂推介具有创作实力的青年作家、批评家。本期与《雨花》杂志共同推出“雨花写作营”学员、江苏省作协签约作家——杜峤。

杜峤:乱世里的微小救赎

作家简介

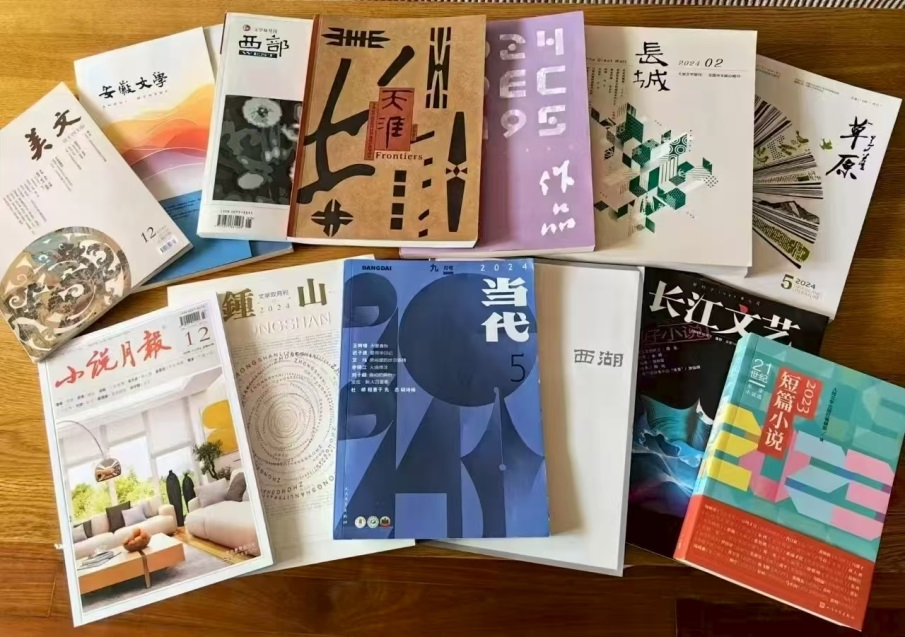

杜峤,2000年生于江苏南京,小说见于《当代》《钟山》《天涯》《西湖》《作品》《长城》等刊,被《小说月报》《长江文艺·好小说》《中篇小说选刊》及多种年选选载。作品入选2024收获文学榜、2024城市文学排行榜。获《当代》“2024年度青年作家”、未来文学家大奖等。“唉!”厂牌成员。西北大学创意写作硕士在读。江苏省作协签约作家。南京市“青春文学人才计划”签约作家。第九届“雨花写作营”学员。

创作成果

2025年

短篇小说《梅林的沙漏》即将发表于《长江文艺》第10期;

短篇小说《双生》发表于《香港文学》2025年第4期;

短篇小说《永年》入选人民文学出版社《2024短篇小说》年选;

2024年

中篇小说《惊鹿记》发表于《西湖》2024年第1期,配发评论、创作谈,被《中篇小说选刊》2024年增刊第1期转载;

中篇小说《十万嬉皮》发表于《天涯》2024年第1期;

短篇小说《艾叶绿》发表于《长城》2024年第2期;

短篇小说《复仇者联盟》发表于《草原》2024年第5期;

短篇小说《焚诗记》发表于《西部》2024年第3期;

短篇小说《闻歌记》发表于《安徽文学》2024年第8期;

短篇小说《照相记》入选人民文学出版社《2023短篇小说》年选;

短篇小说《永年》发表于《当代》2024年第5期,被《长江文艺·好小说》2024年第10期及《小说月报》2024年第12期转载;

中篇小说《破镜记》发表于《钟山》2024年第5期;

印象记《午夜布宜诺斯艾利斯》发表于《西湖》2024年第10期;

印象记《普洛斯彼罗的魔杖,或哪吒闹海》发表于《作品》2024年第12期;

短篇小说《观沧海》发表于《美文·青春写作》 2024年第12期;

2023年

《百仙之宴》发表于《特区文学》2023年第3期;

中短篇小说五篇《结婚记》《合影记》《白马记》《远游记》《复仇记》发表于《作品》2023年第10期“超新星大爆炸”栏目,配发评论、访谈、印象记。

杜峤部分作品发表刊物

获奖情况

2025年

《惊鹿记》登上2024收获文学榜“短篇小说榜”;

获《当代》杂志“2024年度青年作家”奖;

《十万嬉皮》获第三届“未来文学家大奖”;

《惊鹿记》登上第七届“城市文学排行榜”。

作品选读

惊鹿记(节选)

民国十九年同悲法师坐化后,露生继任惊鹿寺住持。惊鹿寺得名于寺前的一条溪,溪在露生见到它时已经缩退至一跃之宽,淙淙潺潺,间以雀鸟碎啾,可当两部清吹。但据说古时赫然大涧,声如锵金,出数十里犹然在耳,前代高僧留偈为证:他山之鹿,为渴所逼,惊闻此声,遥作水想,蹑寻己山,恒不能得,迷乱驰趣,不知无水。因以名寺。露生少时听同悲讲过这个由来,觉得太过悲抑,不喜欢。所以代师传经时没对电生讲,后来对阿福也没讲过,最后只录在厚日记里,临终前死死攥在怀里。

惊鹿寺隐于深山,寺小人稀,除露生外只有师弟电生、徒弟阿福二人。电生是散漫性子,每岁有一半光景不在寺里,露生无力管束,只能默祷其免罹横祸,诸如被某颗流弹穿颅而过,缠染鼠疫,或死于冤狱。阿福在露生从南京回寺途中与他相遇,当年刚过他腰际,算作八岁,生日也就按那一天算。最近个头也开始上蹿,皮肤因快速抻抽生出类似鱼皮的褶皱,再两年就有望高过他。他没给阿福剃度,也没取下法号,想着过几年若时局安定,就让其下山娶媳妇成家。除此之外,这几年一茬一茬地有青年学生投宿,一般住数天或数周,少有盈月,离开后个别还与他保持书信往来,报安之余谈时局或运动之类的事,他从不主动问起,但也不惮于听年轻人激昂的论调。无人投宿且电生外出的时候,寺中只他与阿福二人。露生对壁寂坐,听松研经,眼酸了便去菜园里看阿福浇水。

阿福水浇得很好,不旱一分,不涝一分,从多年前第一次浇水开始就没有一棵菜苗因他而死。好像在浇水这件事上他无须遵循法式,自得物宜,即便望着游蝶或远岚出神,某丛菜苗浇到某个时刻,佛就在他的心海里“嗡”地叩了一记,说,好了,他就毫无征兆地提手,水流倏绝。除浇水之外,灵性还有所溢余,分付于体貌、打蚊子和找东西。阿福很有福相,圆面大耳,颇像年画里抱鱼的童子。打蚊子则无师自通,且不打墙上的,夏日黄昏,一双胖白的手在空中一合一分,并无声息,掌心多一摊血,露生别过脸去念经。电生谑道:赤子天心,不惮杀生。这话似谶非谶,直指数十年后的一场复仇。找东西则更加神异,寺中没其他东西好找,找经,在书橱中扫一眼就能抽出来,在经里找偈子,只要曾读过的,一翻即至。至于以外的东西能不能找,没机会试,还不知道。总之阿福身上这一些小小的不凡,露生珍视得很,视为自己留驻惊鹿寺的天缘之一。

露生将因缘看得极重。所以在不悔飒然到访询问念珠之事时,他并无惊愕,反而出乎意料地平静。某种程度上,这七年里,露生一直在静候不悔来访,好倾吐自己与那串念珠的奇缘。若不悔就是师父所说的那一人,那他们自当重逢,无论是以什么样的因由、在什么样的场景与时月。若不悔不是那一人,其去来也早有定数。事实上,他并不真切地期盼或抗拒不悔是与不是那一人。这不是他该挂心的。他所能做的,只是在种种因缘降临之后调整自己的生活——他不能假装这些因缘未曾降临。故他欣然将不悔迎入禅室,与其相对坐下。他让阿福下山去镇里购置下个月的日常必需品,然后取出电生去年带回来的牛皮纸包,已经瘪了一小半,手指伸进去拈了一撮赭黄色碎叶,均匀撒入两只杯中。随即请不悔稍安勿躁,他且去井里打上水来煮茶。

露生与不悔只有一面之缘,但印象颇深。民国十九年露生去南京做寺庙登记时曾寄宿在枕霞寺,时至年关,诸师兄便邀他留在寺里过年,又说他拜帖上的字好,交托他写春联。“承平”“内睦”之类吉词的形貌,从食时至晡时,摹画到几乎不能自辨。写完他按诸师兄所嘱去给不悔师兄过一过目。据诸师兄说,这位不悔师兄入道前家学颇深,精通书道,少年时留过洋,通悉诸学。其依止师是现任方丈坚云法师,剃度师是前任首座虔山长老。其姿容卓伟,天资聪颖,修为精深,同辈中难有与争辉者。露生按诸师兄指点寻到住处,门牖半开,他轻扣两下,随即走进寮房。院内通明,斜阳满室,异香弥漫。他看见一位僧人背向端坐,正往素绳上穿念珠,绳尖无滞碍地穿孔而过,珠子在懈弛的长弧上滑落,与另一相击,发出“笃”声。整个过程投在镕金地面上的影子尤显鲜明,素绳变得极细,几不可见,而落珠变得极大,好像宏阔秋旻下因为摇枝而斜斜堕坠的山果。不悔何时抬首发现他,又怎样评价他的字,露生的记忆已经模糊。但这穿念珠的场景深深锲刻在他脑中,成为后来种种因缘的肇端。

他静静看了片刻,忽地记起来意,正欲出声,那僧人似有所感应,立起转身,笑道,你就是露生了。随即指了指桌上铜壶,说,这豆子用牛油焙炒过,加炼乳,其实是南洋的做法,初次喝也能知味。随即拈了一圈棕色薄纸滤了两杯。杯为白瓷,上绘玫瑰与半裸女人。露生皱眉,但还是接过,闭眼屏气饮尽,又涩又香,一时说不出话来。不悔微笑,指指杯子,轻啜两口。攀谈时露生仰观其容,不悔生得极高,五官傲兀,双眉浓而修颀,显出双目尤为静邃。说很好的官话,声宏气远。他略略看过露生的字,默笑颔首。又翻了翻,转过头说,寺里也留不下几件,十之八九是被请走,你且把后面几十张写得呆钝的放这一摞,年前交予太太们带回去挂。话毕,不悔又坐回案前穿念珠。一竹箱的檀木圆珠,可能有上千颗,十四颗为一串,穿好也相当于开过光。枕霞寺这样的大寺,岁除夜众僧用过普茶,开大静,丑时便醒转过来,静候寺外如云的香客。若遇到贵人贵女或灵慧喜人的小孩子,便要赠一串高僧开光的念珠。

茶煮好之后,露生撩起袍袖分倒两盏,不悔啜了一点,说,你还记得许淑珍吗?露生颔首。许淑珍当时刚与时任南京市长的刘纪文完婚,是南京最风光的女人。她亦是极虔恪的信徒,那年枕霞寺的头香便是由她敬上。敬香时露生站在僧众中远远地看,她持香平举齐眉,深叩有三,最后长伏于蒲团之上,仿佛一只蜷曲的玉蝉。

不悔说,当日我就站在侧旁,看得极是分明。她久久埋首,似乎身下蒲团是某种梦乡。直到肃立近旁的师兄轻击大磬提醒,许淑珍才缓缓起身。我看到她仰首望向那尊毗卢遮那佛,眼中似有泪光,或许某一瞬曾发念就此出家,散诸尘劳,越诸尘累。我彼时心中有所感应,在袖子里将念珠从腕上捋下。那串念珠与我前日新穿的并无二致,但细看会发现更圆熟匀润,从我剃度算起,总共戴了一十二年。出寺之后,我不便独自追上去,亦不想向寺僧解释,正好看到你在远处驻足,便呼唤你:“露生师弟,你我送送许夫人。”后面的事,你应该都记得了。

露生记得。那日他们沿着石阶下山,大约走了一刻,他一路静默无言,听不悔与许淑珍交谈。不悔高声阔论,大多聊些文艺界或时尚界的新事,偶尔谈到时局,便说许夫人佛缘深厚,刘市长日后亦必鸣于乔木。许淑珍话很少,大多是一些表示附和或感谢的语气词,显得谨敛虔敬。她那天着鹅黄色褶裙,短发,柔美淑静,姑娘家的样子,似乎与传闻中不似。到山脚后,不悔从袖中取出一串念珠,递给她。许淑珍俯身双手接过,随后向不悔合掌行礼,道:“法师所贻,信女必与身随携,不敢片刻离腕。”随即与两个丫鬟没入人群,消失不见。他当时看到不悔久久目送,神色微怅,曾暗中猜测其是否对许夫人生出私慕。但现在回想起来,他们这样生在乱世的青年僧人,向这些云萍般的贵胄女子生发出悯念与默祝,似乎更像某种对自身久溺于迷惑压抑内心世界下的抒释与寄栖,而非世俗的男女之情。

大概辗转回到惊鹿寺半年后,他收到过不悔的信,信上说寺里香火日旺,然外忧内患,苍生焚煎,惶惑悲惭,不能自安。信末提到,同年四月,刘纪文辞去市长,调往上海任财政部江海关监督,许淑珍随往,以后大概再不会来。再之后就没有过许的消息。与不悔的通信也慢慢疏淡了,直至这次相晤。

同悲法师坐化前的最后几年几乎已经进入老龟般的半休眠状态,每天清晨露生给他盛叶子上的露水喝,然后再把盛露水的叶子捣碎喂给他吃掉。除此之外,同悲拒绝进食。排泄大概三天一次,排泄物并无异味,在夜晚发出青色荧光,倒在寺外第二天就消失不见,地上留下某些蹄印,露生猜测是被某种鹿或鹿之类的生物吃掉了。同悲的最后一个冬天(他当初并不知道),他终于憋不住,在某个清晨将露水和碎叶喂同悲吃完后问同悲那是个什么生物。同悲很久才说话(那时同悲已经寡言至与修闭口戒几乎无异的程度,常常十数日乃至数十日不出一言),他说:“徒儿。”露生说:“在听。”同悲继续说:“你额上有三道皱纹。打小就有,这么多年越长越深,越长越长。说明你三十岁会遇到一个坎。”露生略吃了一惊,今年正好三十,不过很快沉静下来,合十道:“出家人无惧生死福祸。”同悲摆手道:“没那么大。不过也不算小。我死之后你会遇到一个人。他一旦出现,你就与以往不同,你周围的景物就会迅速变幻,变成另一个世界。你即使当时没有意识到,但变化不会因此停止,你终将变成一头鹿。”露生有点疑惑:“鹿?”同悲道:“一头鹿,喉咙火燎般地渴。隐隐听到他山的巨声,轰轰然,阗阗然,像天风来时的松声,又像擂捶不息的一面鼓,像远隔天涯,又像咫尺之近。它立颈伫聆,既惊且喜,认定了此山有一处山涧。它于是在此山逡巡辗转,整座山的泥土被它踏塌了一层,显得更加紧实而耸拔。水声恒久不息,但它终于寻不到那条涧。濒死之时,它的目光穿过无量,那条涧显出真象:原来其不在此山,而在他山。你就是那鹿。”露生想,这不是惊鹿寺寺名的由来吗?此山未必就没有水,那鹿也未必只为解渴。它为何非要寻他山的水呢?真是痴鹿。他驰想开去,竟不甚好奇师父为何说他是鹿,也几乎忘了最初的疑惑。同悲将他惊醒:“你刚才是不是想问我拉的屎被谁吃了?”露生一时错愕,也有些发窘。同悲并未管他,继续说:“你猜的不错,也是一只鹿。今晚它还回来,应该是最后一次。我争取多拉一点。你要是想看它的话,今晚别睡沉,半夜起来趴在窗户上看一眼。不想看就算了。”露生那天晚上早早入睡,做了个梦,梦到师父从床上跳下来,骑上一只青鹿,那鹿的角像两副梅枝,也是青色,与夜里的荧光相近。鹿从寺槛跃出,他跟在后面,但甫至近前,寺门就被风关上,如何用力敲打撞击也打不开。于是他爬到窗户前,准备翻出去。这时他看到师父和鹿已经到了那条惊鹿溪前,不知何时这条溪已经变回大涧,声如洪雷,白浪激溅,露生一喜,心想这下师父甩不掉自己了。但同悲竟不稍停,轻轻拍了一下鹿角,那头鹿踏溪石跃起,足有十尺之高,顷刻间便落在对岸。露生颓然醒来,天色已大白,他赶紧跑到同悲的寮房,同悲已经停止呼吸,身体僵冷。他再跑到寺外,那堆排泄物还在原地。他给电生写了封讣告,然后扛着锄头到后山想刨一个坑,不顺手,下山去镇上买了一把短铲,回来将同悲埋了,将那堆排泄物小心翼翼地均匀铺在同悲尸体上,然后用土盖住。做完这一切后露生不剩一丝气力,回到寮房躺在竹床上死一般睡去。第二天清晨准时起来,用叶子盛好露水端到同悲房前,愣了一下,然后回到自己房中,大哭一场后把露水喝光,碎叶吃掉,然后再到净房蹲了两个时辰,什么也拉不出来,于是作罢。下午他收拾行李,准备坐火车去南京,去宗教局做寺庙住持改动登记。

回到淮州后他曾思考过不悔是否是同悲所说的那个人。他承认不悔是超群拔俗之人,但其再有手腕,再有神通,也无从将他变为一只鹿。又或者“鹿”是某种机锋,某种隐喻,那就更飘渺无着了。想通这些,他也就不再挂心。眼下不悔既然来此,无论是为了结因缘,还是为佛教界的福祉,他都要将自己的记忆和盘托出,助其了结此憾,回枕霞寺继任住持,主持大局。于是沉下心来听不悔细述。

不悔深谙“直心是道场”的佛理,况且本就无意隐瞒,便将别后之事从头至尾向露生细述一遍。1937年冬日军侵占南京,大肆屠戮淫虐。不悔下山招引难民入寺,动用关系与国际人道主义者联络,包括约翰·拉贝、约翰·马吉与日军少尉田口。在国际友人的援助下,不悔以道义、生命、名誉、国际法及少年时赴日留学稔习的流利日语与日军将领论辩周旋,庇护、保全了近两万难民。(不悔叙说时寥寥数语略过,但其中艰险可以想见。如此壮举大德,露生处地隔绝,竟然未曾闻知)此事之后,不悔声名远播,德望无两,其师便与诸长老商议,意欲将住持之位禅让予他。青年人勇猛精进,志愿无倦,不悔并未推脱,只是提出要依循古礼,面壁七日七夜,回想前半生是否有未竟之愿、未平之憾。他从黄口之年想起,到远赴东洋,到决意皈依,到救苍生于水火。这三十余载,他行事或违戒律,或欠妥慎,或锋芒太露,但都发于本心。若再来一次,他还是这般作为。最终只想到三个遗憾。第一是未能赡养祖母。他出家时与诸亲诀别,唯独抛舍不下祖母。祖母双目已盲,父母骗她说是参军。祖母绷着手指拍了三下他的头,说:“好!杀红毛鬼!”然后溘然长逝。他至今没杀一个红毛鬼,所以只去墓园前远远看了一眼,甚至并不知道视域中是否有祖母的墓碑,然后背向墓园默立了一刻钟,随即与众僧回程。第二是父亲送他入寺时山麓有一个小院,院墙上有一片梨枝沉沉地探出来,梨大而圆,只比婴儿头颅稍小,颜色在鹅黄与蚁绿之间,应该是引进品种。当时他们数日奔波,唇舌干燥,他看看梨,看看墙,看看父亲,又看看院门。父亲肃然道,你此去第一项便是要断绝口腹之欲。他和众僧找到那个小院,叩开了门,院主已换成院主的儿子,长着一张惊惶的脸,把身体藏在门后。认出他后跪下来,口称菩萨。随后不顾劝阻,拿竹竿将所有的梨打下来,用袍子包好给他。不悔谢过后拿出一个,比记忆中的小一倍,入口微涩,但还是细细啃完,对院主说:“很好。”随即把梨予众僧分食,皆赞清香解渴。第三是一件物什,近年萦扰魂府,拂荡心旌,不可挥散。即是七年前赠予许淑珍的那串念珠。

他两年前一次下山时,曾在茶馆里同桌茶客看的报纸上偶然见到许淑珍的照片,新闻的标题是刘纪文再次升迁,举家随往。照片上刘依然沉稳英挺,长身肃立,不显老态。许的容貌也未大变,翘腿倚坐,神色从容,似带微笑。身旁是一双儿女,看着健康漂亮。他原也是微笑着看,但目光移至许的腕上,却生出了些许疑惑。许的腕间戴着一串念珠,也是十四颗串,檀木所制,乍看与不悔所赠的那串并无二致。但不悔隔着照片也能察知,许戴的这串毫无宝气,甚至有些新,绝非他相赠的那一串。他把那张报纸借来细细看了那张照片,愈发确定许所戴的不仅不是他相赠的那串,也绝不是其他高僧摩玩之物,而是再普通、再制式不过的串珠,与他往年年节临时穿的相差无几。他并未生出怫意或不适,而是生发出一种真诚的不解。不完全是因为许在受赠时表达出虔诚的许诺却又违诺。只是单纯地感到困惑,她为什么要舍主求次,舍近求远呢?即使按世俗的逻辑,他这样卓荦的、甚至即将成为枕霞寺住持的青年名僧的所赠之物,难道不会比普通法器更有护佑祈福之效吗?或者说,那串极为普通的佛珠是故人之贻或是对霜露之悲的纾解吗?又或者说,自己所赠的那串难道在奔波中损坏或遗失,又或是转赠给极重要的人、濒危或临终的人、在许夫人看来比自己更需要这串佛珠庇佑的人,不得已才以另一串替代。若是这样,做出取舍倒是颇合情理。当时这些猜想因繁琐事务的纷扰搁置了,但在面壁的七日七夜里,不悔凝思寂听,依然无法参透个中奥妙,他终于意识到这将他修行生涯中道心的最大危机,如果不能勘破,他或许会终身殢于我执,无法自拔,无可救药。若是换作别的高僧,萦怀于这样的事显然有些着相,但不悔绝无犹豫,既然疑惑便一定要问至水落石出。他当即写信给重庆慈雨寺住持,请他帮忙询问许夫人所戴串珠的由来。慈雨寺住持思虑再三,最终在一次法事后以要将自戴数十年的佛珠赠予许夫人为其腹中胎儿祈福为由问起此事,许夫人深礼道:“信女惶恐,但这串佛珠确是枕霞寺不悔法师所赠。故不能再受大师重礼。”慈雨寺住持百思不得其解,许夫人与不悔各执一辞,而双方都是信人。他思虑再三,最终一字不差转告不悔,由他自己定夺。不悔收到来信,踯躅数日,想到了数种因果。其一,那串念珠确实是他所赠,他隔着黑白照片判断有误,又或是许夫人请人重新打磨过,导致他难以辨认。抑或是他高大魁伟,而许淑珍娇小纤细,同一串佛珠戴上视觉迥异,从而产生陌生感。他对自己的目力极为自信,所以认为这种可能性极小,但还是再次写信给慈雨寺住持,请他再代为确认。其二,他自己的记忆有误,他赠与许夫人的佛珠其实是临时穿起的制式品,并非自己戴了十二年的那串。那么为什么会有此记忆呢?难道心中所想的是赠旧串但一时不察赠了新串吗?那么他自戴的那串又在何处?这种可能性不悔不敢轻易预估或排除,这些年来梦境常常给他带来困扰。他每夜入睡极快,睡得极沉,梦境俨然如真,清晨醒来仍历历在目。如果是梦中之事与现实记忆重叠掩映,确实有可能造成如此效果。那日他追出寺门赶上许淑珍,整个过程除露生外无人可以见证。他打听露生的消息,得知其数年来一直在惊鹿寺,于是不再犹豫,不顾寺僧反对,只身北上来寻露生,希望能证实当日的真相。

…………

全文见于《西湖》公众号