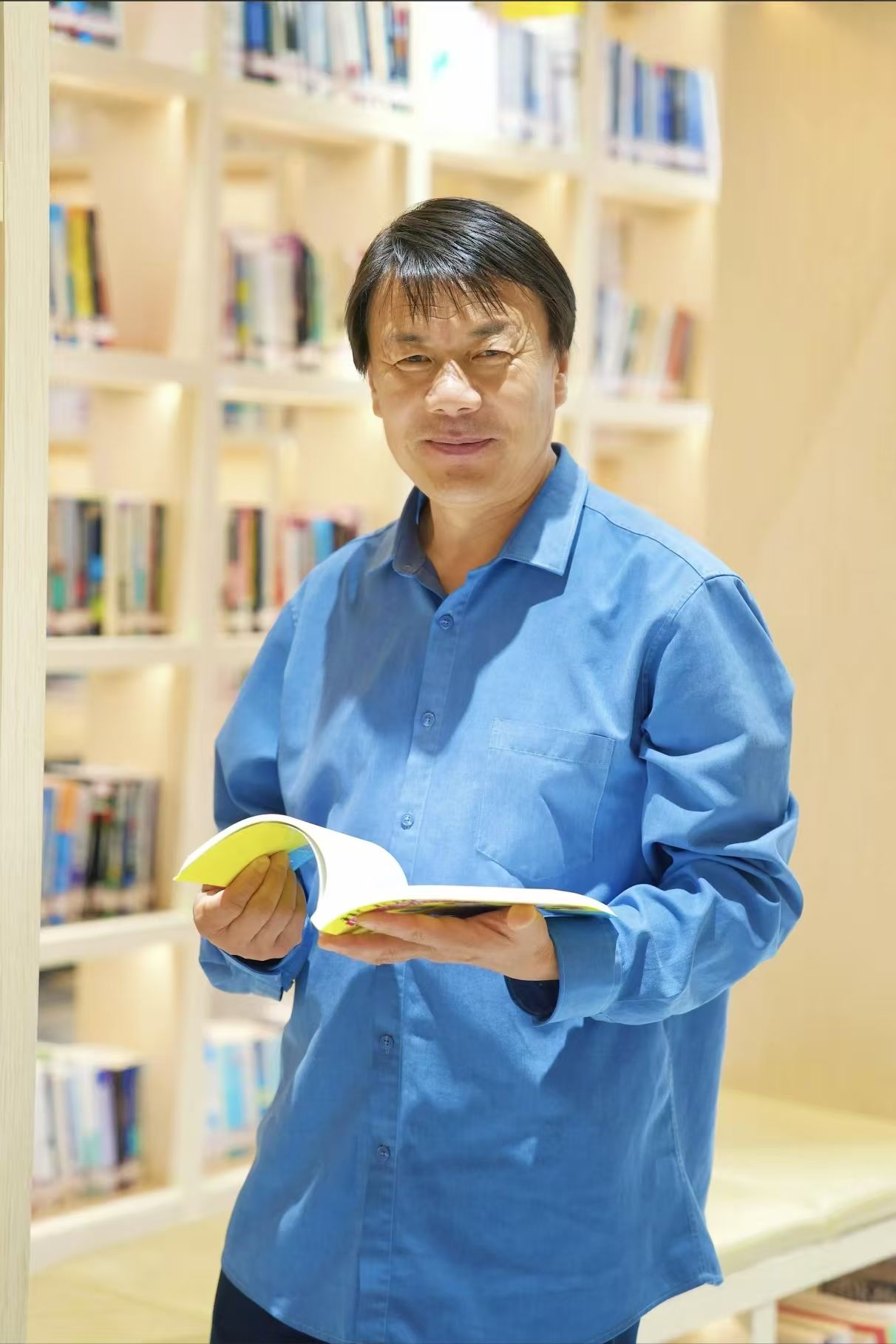

个人简介

王计兵,笔名拾荒,1969年生,中国作家协会会员,外卖骑手。因一面送餐一面创作,被中央电视台、新华社、《人民日报》等诸多媒体广泛报道,而被网友称为“外卖诗人”,已出版诗集五部,获第八届紫金山文学奖诗歌奖等奖项。受邀参加2025中央广播电视总台春节联欢晚会。散文集于近期出版。

创作谈

我愿意相信文字的力量

文 | 王计兵

这些花,每一瓣

都像羽毛

当花一朵一朵绽放

一棵树

展开了自己的翅膀

我对这些,毕生

都寸步难移的生命

充满敬畏

一年一年举着自己的希望

从不放弃,成就人间

最美的风景

这是我不久前写下的一首诗。那天遇到一棵白玉兰,被那羽毛般洁白的花朵震撼,便写下了它。这也是我多年养成的习惯——用文字记录日常。

我一直热爱写作,从1988年开始,到今天从未间断。熟悉我的朋友可能知道,我的写作之路比较坎坷,甚至有过长达20多年只写作不投稿的经历。我曾形容,写作是落在我生命空地上的一场大雪,它不改变我的生活,却让我的生命变得更加精彩。

每个人的生命都独一无二,内心的感知终究需要自己体会,况且无可替代。不可否认,时至今日写作正被逐渐小众化,现代化多元的生活分散了我们更多精力,“人手一书”的时代恐怕很难重现了。也有人质疑写作并提出写作无用论,却忽略了无用之用常有大用。

记得在工地打工时,有个工友喜欢吹笛子,于是,每天下班后,他就带着笛子去工地不远处的一个偏僻的土坑,独自一个人一曲曲吹奏,直到天色渐暗。谁能解释他吹笛子有什么用,但是毫无疑问,他取悦了自己。

江南很少有结冰的冬天,去年一个冬日早晨,我特别热爱垂钓的邻居垂钓归来时,我正在自家小店里值班(我的店每天早上5点半开门,晚上11点半关门)。他衣袖上结着冰碴,异常亢奋,拎过水桶让我看,里面有一条约2斤重的鱼,他说这种鱼很好吃,尽管我至今叫不出名字,哪怕他告诉过我。有意思的是,他并不吃鱼,而是把鱼送给了我。

生活中这样的例子很多,串联起来就有一个群体。就像我也曾经长期写作却不投稿、不留底稿,为的是什么?说白了,就是取悦自己的内心。每个人在漫长岁月中都需要培养自己的精神力量,说“梦想”可能太大,我更愿称之为“生命中的爱好”。梦想太大,容易形成坚硬的壳,裹挟人生;而爱好能让人爱不释手,追随内心。这种热爱需要独自坚守,可能一年两年,可能十年二十年,甚至一生,不被别人理解,也可能包括最亲近的人。但人生需要这样的坚守,这就是精神的力量——我坚守,我快乐。

每写下一首作品,我都异常快乐,甚至一首作品的出现,能让我的情绪两极反转。我写过很多诗,包括《赶时间的人》,它让我爆红网络,走到大众面前。但更重要的是,我愿意相信文字的力量,它会带领我走在正确的路上,让人生充实、丰盈且富有意义。

《赶时间的人》

王计兵 | 著

台海出版社

2023年2月

前天晚上,有位外国友人想用我的一首作品《请原谅》作为“抓手”,在他们国家讨论某个行业问题。这引起了我的警觉,我拒绝了授权。我告诉他,我们文化背景不同、国度不同,应各自遵从内心。我的祖国的荣誉在我心中高于一切,这是一个中国人朴素的家国情怀,我相信他很难理解我这首诗歌背后的含义。

有天晚上,我给一位顾客送餐,敲开房门时,房间里有两个年轻人正在喝酒。按日常工作流程,地址无误我就把外卖递了进去。完成订单走出小区后,突然接到顾客电话,问为什么没收到外卖却显示订单已完成。我赶紧做出说明。对方是个女孩,说她留错了地址,那是她前男友的地址,两人刚分手,很多生活习惯还没改过来,委托我去把外卖要回来。

我只好返回房间,岂料那个年轻人突然暴怒,一方面是酒精作用,更主要是被自己的情绪左右。他特别激动,薅住我的衣领,把我抵在墙角,眼看就要动手。好在房间里的另一个年轻人从中斡旋。我当时感觉快要窒息了,他力气太大,我根本反抗不了。最终,那个年轻人把外卖递给我,我打开房门匆匆逃离。找到女孩时,告诉她刚才发生了什么,女孩连连道歉,眼里含着泪。这时,文字赋予的潜在力量驱使我快速调整心情,放缓语气对她说:“你男友应该还挺在乎这段感情的,不然就不会拿我出气。”

回去的路上,我写下了《请原谅》一诗:请原谅,这些呼啸的风/原谅我们的穿街过巷,见缝插针/就像原谅一道闪电/原谅天空闪光的伤口/请原谅,这些走失的秒针/原谅我们争分夺秒/就像原谅浩浩荡荡的蚂蚁/在大地的裂缝搬运着粮食和水/请原谅这些善于道歉的人吧/人一出生,骨头都是软的/像一块被母体烧红的铁/我们不是软骨头/我们只是带着母体最初的温度和柔韧/请原谅夜晚/伸手不见五指时仍有星星在闪耀/生活之重从不重于生命本身(原载《草原》2023年第6期)

一首作品的完成,瞬间化解了心中所有情绪。我愿意相信,我走在正确的路上。所以当外国友人想在他们国家解读我的作品时,我断然拒绝,因为他不懂作品背后的生活,误读可能会带来伤害,这是我最不愿看到的。写作让我学会换位思考,心肠逐渐柔软,对万事万物都有了悲悯情怀。

我的写作有一个重要的转折点,就是学会换位思考。转折之前,我仿佛困在房间里,沉浸在自我构思中,观察世界也只透过推开的门窗;之后,我学会了全方位观察生活,学会了换位思考,作品中的“我”常常不是生活中的“我”。比如我的第一首发表在刊物上的诗《父亲从乡下来看我》:从六楼望下去/父亲就像/五彩画布上一滴墨/他在那里旋转/手足无措地/找不到应该着落的位置 //从六楼望下去/父亲突然变得很小/小成一个城市可以忽略的尘埃/他浮在那里/浮在门卫喝斥的声波里//我从未想过/从六楼望下去 /从一个城市的窗口望下去/在庄稼地里那么高大的父亲/突然变得那么小/小成一个要人呵护的孩子(原载于《绿风》2017年第4期)

后来很多朋友聊起这首诗,包括记者也曾经问我:“然后呢?你有没有挺身而出?有没有和保安吵架?”

其实事情是这样的:当年有个老年拾荒者推着脚踏三轮车,想进小区捡路边的废纸箱,但他的三轮车很脏,且气味很重,车里的废品上还围绕着很多苍蝇,同时保安按职责反复阻止了他。就在这时,小区里的另一个拾荒者捡走了那个纸箱。看着被拒绝的老人推着三轮车离开的背影,我突然想到了自己的父亲,当时我父亲也刚好从老家到昆山来看我。我想,这个老人不应该只是某个人的父亲,应该是所有进城打工者、从乡下来看望孩子的父亲的缩影。这种错位的情感,让我在作品里把这个老人写成了自己的父亲,而诗中的“我”,代表着我们每一个人。

当一个写作者内心有了悲悯,就会对生活保持敏锐,一花一草、一风一雨,都会与内心产生同频共振,尤其是痛感——这是人性善良情怀的一部分,是特别宝贵的品质。作为写作者,保持内心的悲悯,才能与世界产生共鸣。

文 | 王保升

在当代文学的多元版图中,“外卖诗人”王计兵以其独特的创作姿态构建了一座连接劳动现场与精神高地的桥梁。当他骑着电动车穿梭于城市街巷时,车筐里盛放的不仅是待送的餐食,更承载着一个劳动者对时代的敏锐观察与诗意提炼。其诗歌如同一股带着生活体温的清泉,既冲刷着传统诗歌的象牙塔壁垒,又为当代诗坛注入了源自市井肌理的鲜活气息。作为底层经验的直接言说者,王计兵以外卖骑手这一新兴职业为叙事基点,将个体生命体验升华为对时代精神的深刻观照,其作品中浓郁的人民性与真切的现实性,不仅重构了诗歌与生活的关系,更在文学与社会之间搭建起对话的通道。

流动的劳动现场:城市化的微观叙事。王计兵的诗歌构建了一套完整的“城市流动诗学”,其核心意象“电动车”成为城市化进程中劳动主体的移动符号。在《赶时间的人》中,“从空气里赶出风/从风里赶出刀子/从骨头里赶出火”的递进式书写,将外卖骑手的劳动状态转化为充满张力的意象链条——风的速度、刀的锋利、火的灼热,既隐喻着时间效率下的生存智慧,又彰显着劳动者适应现代节奏的精神韧性。这种将身体经验转化为诗性语言的能力,使王计兵的诗歌成为城市化研究的鲜活文本。

城市化不仅带来空间的扩张,更重塑着劳动的形态。王计兵敏锐捕捉到这种转变:传统制造业的固定工位被流动的配送路线取代,工厂的机械轰鸣让位于手机订单的提示音。在《订单》中,“手机像块发烫的烙铁/烫着掌心的老茧”这一细节,精准揭示了数字时代劳动工具的赋能特征——智能手机既是解放生产力的工具,又是连接骑手与世界的纽带。这种观察超越了单纯的技术批判,触及了平台经济时代劳动形态的创新价值。

数字时代的劳动赋能:科技工具的诗性转化。王计兵的诗歌深刻呈现了科技浪潮对传统劳动模式的革新。在《系统》中,“算法是无形的罗盘/指引每个骑手的方向”的比喻,直指平台经济的核心价值——科技作为服务工具,为劳动者提供了高效的工作框架。当“导航为我们规划最优路径/系统及时提醒:前方路段畅通”时,技术理性与现实经验的协同被具象化为充满活力的场景,这种协同背后是数字时代劳动效率的显著提升。

科技带来的便捷与赋能在诗歌中形成和谐共生。“指纹解锁的瞬间/我与这座城市达成默契”(《解锁》),既写出了数字技术带来的准入便利,又暗含着个体与系统协同的智慧。王计兵没有简单夸大科技进步,而是通过具体的劳动场景,展现科技与人文之间的平衡,这种辩证视角使他的诗歌超越了单纯的赞美,具有更丰富的实践内涵。

消费社会的众生相:物质与精神的双重透视。作为连接生产者与消费者的中介,外卖骑手成为观察消费社会的最佳视角。王计兵的诗歌如同移动的摄像机,记录下消费主义裹挟下的各色人生。《深夜订单》中“写字楼的灯还亮着/第23层的咖啡加冰/第17层的泡面加蛋”,通过不同楼层的消费选择,勾勒出都市白领的生存状态——似差异的生活背后,是深夜奋斗者的共同坚守。

消费社会的分层特征在诗歌中得到细腻呈现。“他们谈论着股票与旅行/我数着电动车仪表盘上的里程/各自书写生活的篇章”(《午餐时间》),两个平行世界的生活轨迹在配送瞬间短暂交汇,彼此成就。

王计兵的独特之处在于,他并未将消费者与服务者对立,而是展现出关系的互益性。《好评》中“她在备注里写:辛苦了/开门时递出一瓶冰饮”的细节,打破了固有的阶层想象,呈现出陌生人之间真诚的善意流动。这种书写避免了阶层叙事的简单化,使消费社会的图景更加立体真实。

身体政治学的诗性表达:劳动身体的符号重构。王计兵的诗歌构建了一套完整的“身体叙事”体系,将底层劳动者的身体经验转化为积极抗争的符号力量。在《我承认,我不曾历经沧桑》中,“咽下一枚铁做的月亮/他们把它叫做螺丝”的意象组合极具冲击力——“铁做的月亮”既呼应着骑手头盔的金属质感,又赋予工业元素以诗意光芒,而“螺丝”的喻指则凸显劳动者在工业体系中的基础价值。这种将身体感受物化为坚硬意象的书写,形成了独特的“铁性诗学”。

劳动者的身体在诗歌中既是工作的载体,又是价值的体现。“膝盖上的结痂/是我给大地的邮戳”(《轨迹》),将身体的创伤转化为劳动的勋章;“汗水在安全帽里发酵/酿成对抗烈日的酒”(《盛夏》),则赋予生理体验以精神超越的意味。这些诗句打破了传统文学中底层身体的悲情叙事,赋予其主动创造的主体性。

王计兵对身体细节的捕捉极具穿透力。“手套磨破的地方/正好露出指纹/像露出生活的真相”(《工具》),通过劳动工具与身体的接触点,揭示出劳动过程中身体与精神的双重投入。这种书写避开了宏大叙事的空泛,却比任何理论论述都更能展现底层劳动者的价值实现。

情感共同体的构建:超越阶层的共鸣机制。王计兵的诗歌成功构建了跨越阶层的情感共鸣,其秘诀在于对“共同经验”的精准提炼。《母亲的电话》中“她只是想听一听我的声音/而我,总是匆匆几句/就挂断了电话/过后,又满心愧疚”的场景,几乎是所有为生计奔波者的共同记忆。这种对亲情与生存矛盾的书写,超越了职业身份的限制,触及了现代人生存的普遍困境。

诗歌中的情感表达具有鲜明的“反抒情”特征,拒绝廉价的煽情,却在克制中蕴含更强大的力量。《生日》中“在便利店买了个面包/插根牙签当蜡烛/风从门缝钻进来/替我吹灭了三十岁”,没有痛哭流涕的自怜,却通过极简的场景设置,将孤独感渲染得淋漓尽致。这种情感表达方式既符合劳动者内敛的性格特征,又形成了独特的美学风格。

尊严意识的觉醒:平凡生命的价值重估。在王计兵的诗歌中,尊严并非抽象的概念,而是体现在具体的劳动场景中。《工作服》里“洗得发白的制服/袖口依然笔挺/像我从未弯曲的脊梁”,将劳动服饰转化为精神尊严的载体;《取餐》中“接过餐盒时说的谢谢/比任何赞美都珍贵”,则揭示出职业尊严的朴素来源——人与人之间的平等尊重。

王计兵拒绝将底层劳动者塑造成需要同情的弱者,而是展现其主体性与创造力。“我的电动车筐里/装着整个城市的早餐/也装着自己的梦想”(《清晨》),这种平等的并置消解了梦想与现实的对立,在平凡职业中发现了超越性的价值。这种书写为底层叙事注入了新的精神维度。

日常生活的诗性转化:琐碎中的深刻。王计兵的诗歌展现出将日常生活审美化的卓越能力,在最平凡的场景中开掘出深刻的诗意。《早餐摊》中“蒸笼掀开的瞬间/白雾裹着市井的喧嚣/在晨光里慢慢散开”,通过视觉与听觉的通感描写,将街头小吃摊转化为充满生活气息的审美对象。这种书写拒绝“为艺术而艺术”的象牙塔倾向,主张“在生活中发现艺术”的创作观。

对时间流逝的敏感把握是其诗歌的重要特征。“等红灯的间隙/我数着斑马线上的条纹/像数着生命里被分割的片段”(《等待》),将日常的交通等待转化为对生命状态的哲学思考。这种将瞬间体验升华为永恒命题的能力,使王计兵的诗歌在保持现实质感的同时,获得了超越性的精神维度。

社会协同的诗性揭示:矛盾与平衡的共存。王计兵的诗歌对社会矛盾的揭示具有鲜明的“诗性和解”特征,既不回避发展中的问题,又强调协作解决的可能。《算法》中“系统给我规划的路线/偶尔绕过树荫/却总能避开拥堵路段”,以导航系统为隐喻,揭示了技术理性与人文关怀的动态平衡,这种平衡方式既形象生动又发人深省。

王计兵的观察始终带着建设性的关怀,而非单纯的解构。“希望城市的规划图上/能给我们留一条/可以安全骑行的路”(《愿景》),这种温和而坚定的诉求,比激烈的控诉更具现实力量。这种批判与关怀的平衡,使他的诗歌既能揭示问题,又不陷入虚无主义的泥潭。

城乡关系的当代书写:流动时代的身份融合。作为从乡村进入城市的劳动者,王计兵的诗歌深刻呈现了城乡二元结构下的身份重构。《故乡》中“地图上的距离/用电动车里程计算/需要三个月零七天”,将地理空间转化为劳动时间,暗示了城乡之间不仅是空间的连接,更是生存方式的互补。这种书写超越了传统乡愁文学的感伤,具有鲜明的时代特征。

诗歌中城乡意象的对比极具张力。“城市的霓虹/与故乡的星星交相辉映/共同照亮我前行的路”(《对比》),通过光的意象融合,揭示出现代化进程中的精神整合;“母亲寄来的煎饼/在送餐箱里散发着麦香/与汉堡的味道和谐共存”(《包裹》),则通过味觉的交融,展现了文化身份的融合。

王计兵的诗歌以其鲜明的时代性、强烈的人民性和深刻的现实性,在当代诗坛开辟了新的空间。他关注个体化、流动化的新型劳动形态,将外卖骑手的职业经验升华为对时代精神的观照,用诗性语言记录了社会转型期的活力与希望。在他的笔下,冰冷的城市机器中始终涌动着人性的温暖,艰辛的劳动过程中不断迸发出精神的火花,这种双重性构成了其诗歌独特的张力。

从文学发展史的角度看,王计兵的创作打破了精英文学与大众文学的界限,证明了在日常生活中蕴藏着丰富的文学资源。他的诗歌实践表明,真正有生命力的文学不在象牙塔中,而在火热的生活现场;不在华丽的辞藻里,而在真挚的情感表达中。这种创作理念为当代文学的发展提供了重要启示。

作为一名基层劳动者,王计兵的诗歌还彰显了文学的社会功能——不仅能够反映现实,还能推动社会进步。当他的诗歌引发人们对骑手群体的关注,促进社会对底层劳动者的理解与尊重时,文学便超越了审美范畴,成为推动社会和谐的积极力量。

在这个快速变化的时代,王计兵的诗歌如同一面镜子,映照出我们这个时代的真实面貌;又如同一座桥梁,连接起不同群体的心灵世界。他的创作实践证明,无论社会如何发展,技术如何进步,文学始终需要扎根生活、关注人民,这是文学永葆生命力的根本所在,也是王计兵诗歌给予我们的最宝贵启示。